국내법으로

동력비행장치, 인력활공기, 기구류 및

무인비행장치 등을 말한다.

초경량비행장치란 국내법으로 동력비행장치, 인력활공기, 기구류 및 무인비행장치 등(초경량 자이로플레인, 동력패러글라이더 기타)을 말하며 규정상 동력비행장치의 경우 좌석이 1개, 자체중량 115Kg 이하로 규정되어 있다.

외국에서는 각 나라별로 자체중량 및 연료용량이 다르게 규정되어 있으며 유럽쪽에서는 U.L.M(Ultra Light Motorized Glider)으로서 표기하며 미국에서는 U.L.P(Ultra Light Plane)로 표기하고 있다.

국내에서의 영어표기는 타면조종형을 U.L.P라고 하며 체중이동형을 U.L.M이라고 표기하고 있다.

우리나라에 이 동력기가 소개된 것은 1980년대초 박홍수씨(현 서울에어로 클럽 회장)가 자신의 행글라이더에 소형엔진을 달고 지상 이륙을 시도하면서부터이다.

1년여에 걸쳐 프로펠러를 깎고 엔진실험과 테스트 비행을 거듭한 끝에 드디어 지상이륙에 성공하고 유유히 2시간에 걸친 시험 비행을 마친 것이 국내 동력비행장치의 시초이다.

그 후 잘 설계된 기체들을 외국으로부터 도입하기 시작하면서부터 본격적으로 동호인이 늘어나 1989년 대한항공협회 산하에 초경량 항공기 협회가 설립되기에 이르렀다.

정의

초경량비행장치를 '비행성능의 제한을 받는 비행체로서, 레저스포츠 등 한정된 용도로 사용되며 비교적 자유롭게 운항할 수 있는 하위개념의 비행장치'로 정의.

기체 제한 범위

| 초경량비행 장치의 유형 |

사양 | 조종자 증명 |

안정성 인증 |

대여업 | 항공 레저 스포 츠사업 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 동력 비행 장치 |

타면조종형, 체중이동형 |

1인승, 연료제외 자체중량 115kg 이하 | O | O | 신고 | 신고 |

| 회전익 비행 장치 |

초경량자이로플레인, 초경량헬리콥터 |

1인승, 연료제외 자체중량 115kg 이하 | O | O | 신고 | 신고 |

| 동력 패러 글라 이더 |

착륙장치(X) | 패러글라이더에 추진력을 얻는 장치를 부착한 비행장치 |

O | O | 신고 | 신고 |

| 착륙장치(O) | 1인승, 연료제외 자체중량 115kg 이하 | O | O | 신고 | 신고 | |

| 무인 비행 장치 |

무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터 |

자체중량 12kg 초과, 최대이륙중량 25kg 이하 | O *주1) | X | 신고 | 신고 |

| 최대이륙중량 25kg초과, 자체중량 150kg 이하 | O *주1) | O | 신고 | 신고 | ||

| 무인비행선 | 자체중량 12kg 초과 180kg 이하 길이 7m 초과 20m 이하 |

O | O | 신고 | 신고 | |

| 기구류 | 열기구 | 공기 온도차에 의한 부력에 의해 비행하는 장치 | O *주2) | O *주2) | 신고 | 신고 |

| 가스기구 | 헬륨가스의 부력을 이용해 윈치 케이블을 이용하여 상승/하강하는 장치 |

O *주2) | O *주2) | 신고 | 신고 | |

| 행글 라이더 |

비상용 장비를 제외하고 자체중량 70kg 이하 | X | O *주3) | 신고 | 신고 | |

| 패러 글라 이더 |

비상용 장비를 제외하고 자체중량 70kg 이하 | O *주3) | O *주3) | 신고 | 신고 | |

| 낙하산류 | 항력을 발생시켜 대기중을 낙하하는 사람 또는 물체의 속도를 느리게 하는 비행장치 |

O *주3) | O *주3) | 신고 | 신고 | |

*주2) 사람이 탑승하는 기구류에 한함

*주3) 항공레저스포츠사업용에 한함

종류

동력 즉 엔진을 이용하여 프로펠러를 회전시켜

추진력을 얻는 비행장치로서 착륙장치가 장착된

고정익(날개가 움직이지 않는) 비행장치를 말한다.

현재 국내에 가장 많이 있는 종류로서, 무게(115 Kg 이하) 및 좌석이 1개로 제한되어 있을 뿐 구조적으로 일반 비행기와 거의 같다고 할 수 있으며, 조종면, 동 이체, 엔진, 착륙장치의 4가지로루어져 있다. 타면조종형이라고 하는 이유는 주날개 및 꼬리날개에 있는 조종면(도움날개, 방향타, 승강타)을 움직여, 양력의 불균형을 발생시킴으로써 조종할 수 있기 때문이다.

활공기의 일종인 행글라이더를 기본으로 발전해 왔으며, 높은 곳에서 낮은 곳으로 활공할 수밖에 없는 단점을 개선하여 평지에서도 이륙할 수 있도록 행글라이더에 엔진을 부착하여 개발하였다. 타면조종형과 같이 무게(115 Kg 이하) 및 좌석이 1개로 제한을 받는다.

타면조종형 비행장치의 고정된 날개와는 달리 조종면이 없이 체중을 이동하여 비행장치의 방향을 조종한다. 또한 날개를 가벼운 천으로 만들어 분해와 조립이 용이하게 되어 있으며, 신소재의 개발로 점차 경량화되어 가고 있는 추세이다.

고정익 비행장치와는 달리 1개 이상의 회전익을

이용하여 양력을 얻는 비행장치를 말한다.

즉 고정익의 경우는 날개가 고정되어 있고

비행장치가 전진하여 생기는 공기속도로 양력을

발생시키는 반면, 회전익의 경우 비행장치가

정지되어 있더라도 날개를 회전시켜 발생하는

상대속도를 이용하여 양력을 얻을 수 있는 것이다.

일반 항공기의 헬리콥터와 구조적으로 같지만, 무게(115 Kg이하) 및 좌석이 1개로 제한을 받는다. 엔진을 이용하여 동체위에 있는 주회전날개를 회전시킴으로써 양력을 발생시키고, 주회전날개의 회전면을 기울여 양력이 발생하는 방향을 변화시키면 앞으로 전진할 수 있는 추진력도 발생된다. 또 꼬리회전날개에서 발생하는 힘을 이용하여 비행장치의 방향조종을 할 수 있다.

고정익과 회전익의 조합형이라고 할 수 있으며 공기력 작용에 의하여 회전하는 1개 이상의 회전익에서 양력을 얻는 비행장치를 말한다. 무게(115 Kg이하) 및 좌석이 1개로 제한을 받는다. 헬리콥터는 주회전날개에 엔진동력을 전달하여 추력과 양력을 얻는 데 반해, 자이로플레인은 동력을 프로펠러(주회전날개가 아님)에 전달하여 추력을 얻게 되고 비행장치가 전진함에 따라 공기가 아래에서 위로 흐르면서 주회전날개를 회전시켜 양력을 얻는다. 자이로플레인은 고정익과 같이 꼬리날개가 있어서 방향타, 승강타를 이용하여 방향조종을 하게 된다.

낙하산류에 추진력을 얻는 장치를 부착한

비행장치이다.

낙하산류에 추진력을 얻는 장치를 부착한 비행장치이다. 조종자의 등에 맨 엔진을 매거나, 패러글라이더에 동체를 연결하여 비행하는 두 가지 타입이 있으며, 조종줄을 사용하여 비행장치의 방향과 속도를 조종한다. 패러글라이더가 높은 산에서 평지로 뛰어내리는 것에 비해 낮은 평지에서 높은 곳으로 날아올라 비행을 즐길 수 있다는 장점이 있다.

기체의 성질이나 온도차 등으로 발생하는 부력을

이용하여 하늘로 오르는 비행장치이다.

기구는 비행기처럼 자기가 날아가고자 하는 쪽으로

방향을 전환하는 그런 장치가 없다.

한번 뜨면 바람 부는 방향으로만 흘러다니는,

그야말로 풍선이다. 같은 기구라 하더라도 운용목적에

따라 계류식기구와 자유기구로 나눌 수 있는데,

비행훈련 등을 위해 케이블이나 로프를 통해서 지상과

연결하여 일정고도 이상 오르지 못하도록 하는 것을

계류식기구라고 하고, 이런 고정을 위한 장치 없이

자유롭게 비행하는 것을 자유기구라고 한다.

또한, 구조에 따라 다음과 같이 분류하기도 한다.

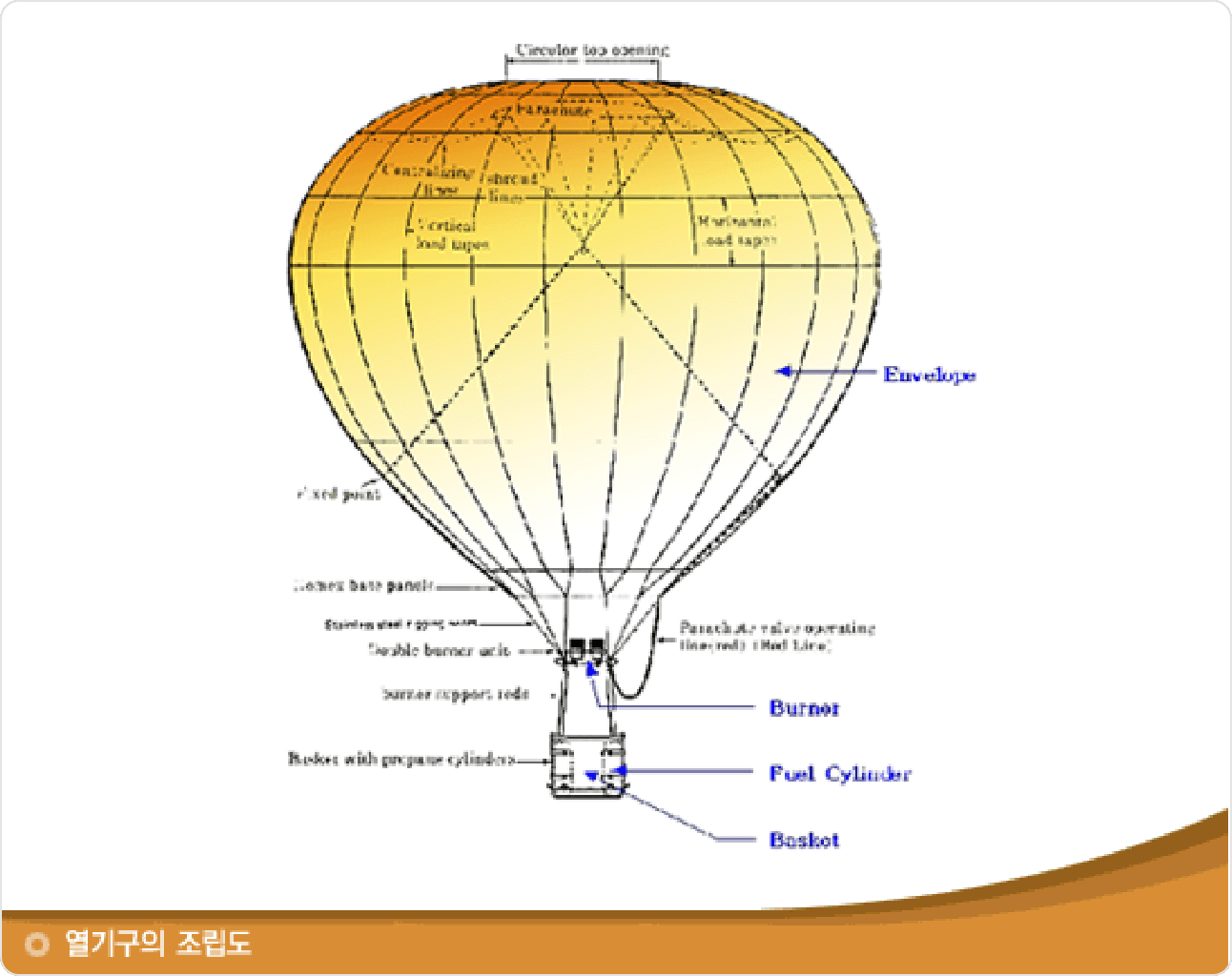

커다란 구피(공기 주머니)의 아래 부분이 뚫려 있어서, 그곳으로 강한 불꽃을 쏘아 올리면 구피 내부의 공기가 뜨거워지고, 온도차에 의한 공기의 부력을 이용하여 하늘로 떠오르는 기구이다. 불꽃을 발생시키기 위한 버너(Burner)가 있으며, 사람이 타기 위한 탑승 장치에 연료용기도 탑재되어 있다.

공기보다 가벼운 헬륨가스의 부력을 이용하는 비행원리며, 올라가고 싶을 땐 모래를 뿌려서 장비무게를 가볍게 하고, 내려가고 싶을 땐 풍선내부의 헬륨가스를 방출시키는 기구다. 일반적으로 열기구는 4~ 6인용이 대부분이나, 가스기구의 경우는 구피의 크기에 따라 30명이 넘게 탑승할 수도 있다.

무인비행장치(Unmanned Aerial Vehicles, UAV)란 사람이 타지 않고, 원격 조종 또는 스스로 조종되는 비행체를 말한다. 사용용도에 따라 카메라, 센서, 통신장비, 또는 다른 장비를 탑재한다.

사람이 타지 않고 무선통신장비를 이용하여 조종하거나, 내장된 프로그램에 의해 자동으로 비행하는 비행체로써 , 구조적으로 일반 비행기와 거의 같고, 레저용으로 쓰이거나, 정찰, 항공촬영, 해안 감시 등에 활용되고 있다. (무게 150Kg 이하로 제한함.)

사람이 타지 않고 무선통신장비를 이용하여 조종하거나, 내장된 프로그램에 의해 자동으로 비행하는 비행체로써, 구조적으로 일반 헬리콥터와 거의 같고, 항공촬영, 농약살포 등에 활용되고 있다(무게 150Kg 이하로 제한함).

사람이 타지 않고 무선통신장비를 이용하여 조종하거나, 내장된 프로그램에 의해 자동으로 비행하는 비행체로써, 대부분 충전식 배터리를 동력원으로 4 개 이상의 전동모터로 구동되며 조종면이 없이 모터의 속도로 기체를 제어하는 것이 특징이다. 항공촬영, 농약살포, 물품배송 등에 활용되고 있다(무게 150Kg 이하로 제한함).

가스기구와 같은 기구비행체에 스스로의 힘으로 움직일 수 있는 추진 장치를 부착하여 이동이 가능하도록 만든 비행체이며 추진 장치는 전기식 모터, 가솔린 엔진 등이 사용되며 각종 행사 축하비행, 시범비행, 광고에 많이 쓰인다. (무게 180Kg 이하 및 길이 20미터 이하로 제한함.)

체중이동 등 인력에 의하여 조종하는 행글라이더와 패러글라이더로서, 자체중량 70㎏ 이하인 기체

행글라이더는 가벼운 알루미늄합금 골조에 질긴 나일론 천을 씌운 활공기로서, 쉽게 조립하고, 분해할 수 있으며, 약 20~35kg의 경량이기 때문에 사람의 힘으로 운반할 수 있다. 사람의 체중을 이동시켜 조종한다.

낙하산과 행글라이더의 특성을 결합한 것으로 낙하산의 안정성, 분해, 조립, 운반의 용이성과 행글라이더의 활공성, 속도성을 장점으로 가지고 있다.

항력(抗力)을 발생시켜 대기(大氣) 중을 낙하하는

사람 또는 물체의 속도를 느리게 하는 비행장치

가항력을 발생시켜 대기중을 낙하하는 사람 또는 물체의 속도를 느리게 하는 비행장치

국내법으로

타면조종형비행기, 체중이동형비행기

및 회전익경량항공기로 규정되어 있다.

경량항공기란 국내법으로 항공기 외에 비행할 수 있는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 타면조종형비행기, 체중이동형비행기 및 회전익경량항공기로 규정되어 있다. (항공법 개정으로 초경량비행장치에서 분리됨.)

외국에서는 각 나라별로 자체중량 및 연료용량이 다르게 규정되어 있으며 유럽쪽에서는 U.L.M(Ultra Light Motorized Glider)으로서 표기하며 미국에서는 U.L.P(Ultra Light Plane)로 표기하고 있다.

국내에서의 영어표기는 타면조종형을 U.L.P라고 하며 체중이동형을 U.L.M이라고 표기하고 있다.

우리나라에 이 동력기가 소개된 것은 1980년대 초 박홍수씨 (현 서울에어로 클럽 회장)가 자신의 행글라이더에 소형엔진을 달고 지상 이륙을 시도하면서부터이다.

1년여에 걸쳐 프로펠러를 깎고 엔진실험과 테스트 비행을 거듭한 끝에드디어 지상이륙에 성공하고 유유히 2시간에 걸친 시험비행을 마친 것이 국내 동력비행장치의 시초이다.

그 후 잘 설계된 기체들을 외국으로부터 도입하기 시작하면서부터 본격적으로 동호인이 늘어나 1989년 대한항공협회 산하에 초경량 항공기 협회(회장 이원복)가 설립되기에 이르렀고, 국토교통부에서는 안산, 반원, 양평, 영종도 등 10여 군데의 동력비행장치 전용공역을 지정해 놓고 있다.

정의

경량항공기란 항공법 개정에 의해서 초경량비행장치에서 좌석수와 규모 및 성능차이에 의해 구분되어진 항공기임.

그러므로 초경량비행장치의 정의로부터 경량항공기의 정의를 유추할 수있다.

기체 제한 범위

| 경량항공기 의 유형 |

사양 | 자격 증명 시험 |

안정 성 인증 |

|---|---|---|---|

| 타면조종형 비행기 |

항공안전법 제2조제3호 동법 시행규칙 제5조에 따른 초경량비행장치에 해당하지 아니하는

것으로서 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 및 동력패러슈트를

말한다.

- 최대이륙중량이 600킬로그램(수상비행에 사용하는 경우에는 650킬로그램) 이하일 것 |

O | O |

| 체중이동형 비행기 |

O | O | |

| 경량헬리콥 터 |

O | O | |

| 자이로플레 인 |

O | O | |

| 동력패러슈 트 |

O | O |

종류

동력 즉 엔진을 이용하여 프로펠러를 회전시켜 추진력을 얻는 항공기로서 착륙장치가 장착된 고정익(날개가 움직이지 않는) 경량항공기를 말한다. 이륙중량 및 성능이 제한되어 있을 뿐 구조적으로 일반 비행기와 거의 같다고 할 수 있으며, 조종면, 동체, 엔진, 착륙장치의 4가지로 이루어져 있다.

타면조종형이라고 하는 이유는 주날개 및 꼬리날개에 있는 조종면(도움날개, 방향타, 승강타)을 움직여, 양력의 불균형을 발생시킴으로써 조종할 수 있기 때문이다.

활공기의 일종인 행글라이더를 기본으로 발전해 왔으며, 높은 곳에서 낮은 곳으로 활공할 수밖에 없는 단점을 개선하여 평지에서도 이륙할 수 있도록 행글라이더에 엔진을 부착하여 개발하였다. 타면조종형 비행기의 고정된 날개와는 달리 조종면이 없이 체중을 이동하여 비행장치의 방향을 조종한다. 또한 날개를 가벼운 천으로 만들어 분해와 조립이 용이하게 되어 있으며, 신소재의 개발로 점차 경량화되어 가고 있는 추세이다. 고정익 비행장치와는 달리 1개 이상의 회전익을 이용하여 양력을 얻는 비행장치를 말한다. 즉 고정익의 경우는 날개가 고정되어 있고 비행장치가 전진하여 생기는 공기속도로 양력을 발생시키는 반면, 회전익의 경우 비행장치가 정지되어 있더라도 날개를 회전시켜 발생하는 상대속도를 이용하여 양력을 얻을 수 있는 것이다.

일반 항공기의 헬리콥터와 구조적으로 같지만, 이륙중량 및 성능의 제한을 받는다. 엔진을 이용하여 동체위에 있는 주회전날개를 회전시킴으로써 양력을 발생시키고, 주회전날개의 회전면을 기울여 양력이 발생하는 방향을 변화시키면 앞으로 전진할 수 있는 추진력도 발생된다. 또 꼬리회전날개에서 발생하는 힘을 이용하여 경량 헬리콥터의 방향조종을 할 수 있다.

고정익과 회전익의 조합형이라고 할 수 있으며 공기력 작용에 의하여 회전하는 1개 이상의 회전익에서 양력을 얻는 비행장치를 말한다. 무게(115 Kg이하) 및 좌석이 1개로 제한을 받는다. 헬리콥터는 주회전날개에 엔진동력을 전달하여 추력과 양력을 얻는 데 반해, 자이로플레인은 동력을 프로펠러(주회전날개가 아님)에 전달하여 추력을 얻게 되고 비행장치가 전진함에 따라 공기가 아래에서 위로 흐르면서 주회전날개를 회전시켜 양력을 얻는다. 자이로플레인은 고정익과 같이 꼬리날개가 있어서 방향타, 승강타를 이용하여 방향조종을 하게 된다.

낙하산류에 추진력을 얻는 장치를 부착한 경량항공기이다. 패러글라이더에 엔진과 조종석을 장착한 동체를 연결하여 비행하며, 조종줄을 사용하여 방향과 속도를 조종한다.

낙하산을 착용하고

자유강하하면서 정해진 고도에서

낙하산을 펴고 땅에 착지하는

항공스포츠를 말한다.

스카이다이빙(Skydiving;고공강하)이란 낙하산을 착용하고 항공기나 기구 등을 이용하여 높은 하늘에 올라간 뒤에 그곳에서 허공으로 이탈하여(뛰어내려) 자유강하(Free fall; 낙하산을 펴지 않은 상태로 하강하는 것)를 하면서 계획한 동작을 수행한 뒤, 정해진 고도에서 낙하산을 펴고 땅에 안전하게 착지하는 항공스포츠를 말한다.

스카이다이빙은 낙하산을 메고 비행기에서 뛰어 내리는 것인데, 단순히 떨어지거나 추락하는 것이 아니라 인간이 하늘을 나는 것이다.

보통 3-4천 미터 상공에서 뛰어 내리면 낙하산을 펴는 안전고도인 8백 미터까지 45초-1분 동안 하늘을 나는 것이다.

이 짧은 시간에 그냥 수직으로 하강하는 경우도 있지만, 그런 경우는 초보자들이 몸의 균형을 잡는 연습을 하는 것이고, 보통 다른 동료들과 사전 약속된 여러 가지 모양을 만들면서 하강한다.

공중에서 서로 만나려면 수직이동만이 아닌 수평이동도 필요한데 이 모든 것이 스카이다이버가 만드는 팔, 다리, 몸의 자세와 동작에 의하여 결정된다.

자세의 변화에 따라 하강 속도조절과 앞, 뒤, 좌우로 수평이동을 하기 때문에 추락이 아닌 나는 것이라고 얘기한다.

스카이다이빙 속도는 자유강하(프리폴)시 기본자세(Arch)의 경우 시속 180km의 평균속도가 유지된다.

최대속도는 자세에 따라 300km까지 낼 수 있다. 영화 고공침투(Dropzone)에서 뒤따라가던 그 자세. 그리고 낙하산이 개방된 후에는 무풍인 경우 약30km의 속도로 강하한다.

물론 낙하산 종류, 조정방법, 풍향, 풍속 등에 따라 차이는 있다.

현재 국내에는 스카이다이빙을 할 수 있는 협회는 오직 한군데만 있다.

한국다이빙협회에 한국다이빙학교도 있다. 이곳에 입회를 한 다음 학교교육을 정식으로 수료를 하고 다이빙 활동을 지속적으로 하여야만 국내에서는 스카이다이빙 활동을 할 수 있다. 강하 활동은 주로 미사리에서 함으로 지방에 계신 분들은 비싼 교통비 들여가며 서울로 와서 강하활동을 하고 내려간다.

웬만한 열정이 아니면 하기 어려운 것이고, 그만큼의 만족감도 얻을 수 있다.

협회학교에서는 학교장을 비롯하여 교관진이 몇 분 안계시고, 학교 공용장비도 많지 않은 관계로 한개 기수의 교육이 끝나야 다음기수 모집을 한다.

그러므로 다음기수를 모집할 때까지 안테나를 세우고 소식을 기다리며 마음의 준비, 체력의 준비를 해야 한다.

역사

-

1961

미군에 의해 우리나라에 처음 도입되었다.

-

1962

정부에서는 대학생 특수체육으로 스카이다이빙을 장려하였고 교육이 실시되었다.

-

1963

대한낙하산협회가 설립되었고 같은 해 대한항공협회(현 대한민국항공회)의 산하단체로 가입되었다.

-

1970

공군부대와 자매결연 하고 부대시설을 이용하는 등 공군의 기술을 교육받기도 하였다.

대통령의 지원지시에 의해 육군항공대 U-6A 헬리콥터가 지원되었다. -

1974

오일파동에 따른 항공기 지원이 중단되는 사태를 맞게 되었다.

-

1980

중반에 이르러 선수들이 각종 세계대회에 참가하기 시작했고 국내에서 세계대회를 유치하는 등 활발한 활동이 시작되었다.

-

1983

대한낙하산협회로 개칭되었다.

-

1987

8월 11일 제1회 한국스카이다이빙선수권대회가 암사동 한강고수부지에서 있었다.

9월 스카이다이빙이 올림픽 정식종목이 되기를 기원하는 의미에서 제4회 월드컵 국제낙하산선수권대회가 서울올림픽 주경기장에서 개최되었다. -

1988

특전사 고공회 출신 회원들이 탈퇴하면서 한국스카이다이빙연맹으로 분리되어 활동하였다.

-

1989

12월 대한낙한산협회와 한국스카이다이빙연맹이 통합되어 현재의 한국스카이다이빙협회에 이르렀다.

종류

패러글라이딩용은 낙하산을 이용하여 하늘을 조금이라도 오래, 높이 날 수 있도록 양력을 받을 수 있도록 크게 만들어져 있다.

패러글라이딩용 낙하산은 한국의 '(주)대교'라는 낙하산 제조업체에서 전 세계의 패러글라이딩용 낙하산의 시장 점유율을 절반 이상 차지할 정도로 유명하다.

그러나 스카이다이빙용 낙하산은 국산화가 안 되어 미국과 프랑스 등에서 수입하고 있다. 80년대 이전에 스카이다이빙용 낙하산은 군용 원형낙하산(Round canopy)를 개조하여 사용하였다.

그러나 현재 원형낙하산은 군의 공수병(공수병들은 자신이 낙하산을 펴는 기능이 없고, 약간의 조종이 가능함)만 사용하고 있다.

지금의 스카이다이버들은 모두 공기충진형낙하산(Ram Air Canopy; 사각형 낙하산)을 사용하고 있다.

원형 낙하산은 공기의 저항을 이용하여 착지 시 최소한 다치지 않을 정도로 천천히 하강하도록 설계되어 있다.

그러나 공기충진형낙하산은 낙하산이 펴지면 격실(Cell)에 공기가 채워지면서, 낙하산은 일종의 비행기 날개와 같은 역할을 한다.

따라서 기종에 따라 30Km 부터 50Km 까지 전진속도를 낼 수 있다. 스카이다이버들은 자유강하가 주목적이므로 낙하산은 상승하지 않고, 기본적으로 안전한 착지를 위하여 하강하도록 설계되어 있다.

패러글라이딩용 낙하산은 낙하산이 펴지면서 충격을 받지 않으므로 인장강도가 강한 재료를 사용할 필요가 없지만, 스카이다이빙용은 시속 200Km이상의 자유강하를 하다가 낙하산을 펴므로 낙하산 재료는 상당히 질기지 않으면 안 된다. 따라서 만일 패러글라이딩용 낙하산을 가지고 스카이다이빙을 시도한다면 낙하산은 공중 분해되고 말 것이다.

패러글라이딩을 할 때는 대부분 한 개의 낙하산만 가지고 활동을 한다. 그러나 스카이다이버는 꼭 두개의 낙하산을 휴대한다.

이유는 주낙하산이 제대로 펴지지 않으면 예비낙하산을 사용하여 위험에서 벗어나기 위함이다.

스카이다이빙용도 종류가 여러 가지가 있으나, 용도별로 교육용, 정밀강하용, 낙하산 대형짓기용, 대형짓기강하와 스타일용으로 구분한다.

먼저, 교육용은 초보자를 위하여 안전하게 착지가 가능하며, 어떤 교육방법의 종류에도 사용할 수 있도록 설계되어 있으나, 여러 가지 부착물이 있어 숙달 강하자에게는 무겁고 불편하다.

정밀강하용은 천천히, 정확히 하강하도록 설계되어 있으나 상당히 부피가 크다. 낙하산 대형짓기용은 공중에 오래 떠있는 것이 유리하므로 속도는 빠르지만 크기가 커 부피가 큰 편이다.

스타일강하용과 대형짓기강하는 자유강하 상태에서의 활동이 목적이므로 자유강하 시에 불필요한 공기저항을 적게 하기 위하여 작은 낙하산을 사용한다. 낙하산이 크다고 안전한 것만은 아니다.

대형짓기강하용은 낙하산이 작지만 전진속도가 빨라 낙하산을 타는 쾌감을 더해 주면서 착지 시에 정확히 양력을 받으면 오히려 사뿐히 착지가 가능하기 때문에 최근에는 대형짓기강하용 낙하산을 선호하는 경향이 있다.

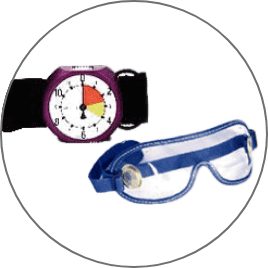

장비

스카이다이빙을 하기 위해서는 낙하산세트(주낙하산+예비낙하산+멜빵)와 운동화, 헬멧(머리보호구; Helmet), 스카이다이빙복(Suit), 방풍안경(Goggle)과 고도계(Altimeter)가 필수적인 장비이며, 안전을 위하여 착용을 권유하는 장비로 고도경보계(Alarm)와 자동산개기(Automatic Activate Device)가 있다.

-

낙하산

낙하산우리가 보통 얘기하는 낙하산은 낙하산 세트라고 표기하여야 정확하다. 낙하산 세트는 크게 주낙하산, 예비낙하산, Harness(낙하산 배낭과 멜빵)로 구성되며, 구입을 할 때에는 모두 별도로 구입하여 조립하여야 한다.

세 가지의 큰 분류 외에도, Riser, Pilot chute, Deployment bag등의 부분품을 같이 구입하여야 한다.

주낙하산과 예비낙하산은 사용자의 체중과 숙달된 정도에 따라 선택하게 되며, Harness는 주낙하산과 예비낙하산 그리고 사용자의 체형에 따라 맞는 것을 주문하여야 한다.

주낙하산 중 속도가 상당히 빠른 종류는 구입 시 구입자의 스카이다이빙 경력을 확인하여 적절한 실력자에게만 판매하는 종류도 있다.

초심자가 장비의 기종 선택을 하는 것은 매우 어려운 일이다. 따라서 한국스카이다이빙 학교의 교관들과 상담하여 선정하는 것이 안전하다.

처음에는 빠르게만 느껴지던 낙하산의 속도는 시간이 경과하면 실력도 늘어 사용하는 낙하산이 느리다는 생각을 갖게 되기 시작하면 보다 빠른 낙하산으로 바꾸고 싶어진다.

그러나 처음 구입한 낙하산을 두고 새로 구입한다면 부담이 커진다.

따라서 가능한 선배들이 사용하던 것(중고품)을 값싸게 구입하여 타다가, 실력이 늘어 보다 빠른 것을 구입할 때 새것을 구입하는 것도 투자비용을 줄이는 방법이다. -

헬멧

헬멧헬멧은 플라스틱을 소재로 한 것과 가죽으로 만든 것이 있다. 초보자는 착지 시에 장애물에 부딪칠 가능성이 높으므로 플라스틱 헬멧을 권유한다.

그리고 어느 정도 숙련자는 최소한의 충격만 을 막아줄 수 있는 가죽으로 만든 헬멧을 사용한다.

가죽 헬멧은 쉽게 접어 보관하므로 이동시 짐 의 부피가 작아서 좋은 이점이 있지만, 동양인의 얼굴에는 잘 어울리지 않기 때문에 사용을 기피하는 사람도 있다. -

스카이다이빙복

스카이다이빙복스카이다이빙복은 상·하의가 붙어있다. 활동 중에 옷에 바람이 들어가서 상의가 허리띠에서 빠져 나와 펄럭거리는 불편함을 없애기 위함이다.

그러나 여름에는 스카이다이빙복을 입지 않고 작업복이나 반바지를 입고 상의는 T-shirt를 입는 경우도 있다.

스카이다이빙복을 입는 이유 중에 또 다른 하나는 이 옷에는 대형짓기 강하를 할 때 서로 잡기에 편리한 손잡이(Grip)가 달려 있기 때문이다.

스카이다이빙복은 일반 스카이다이버가 사용하는 일반적인 것과 Camera man이 사용하는 특수한 옷이 있다.

Camera man은 먼저 항공기에서 뛰어 내리기도 하지만, 보통 일반 스카이다이버들의 위쪽에서 촬영하는 경우가 많으므로 천천히 하강할 수 있도록 양쪽 겨드랑이에 날개가 달려있다.

운동화는 보통 운동화면 된다.

원형낙하산은 하강속도가 빠르기 때문에 착지 시의 충격으로 다리를 다치는 것을 예방하기 위하여 목이 긴 군화를 사용하고, 어떤 사람은 신발창에도 스펀지 등을 붙여서 충격을 줄이려고 하였다.

그러나 요즈음의 공기충진형 낙하산은 착지 시 양력을 잘 받으면 사뿐히 내릴 수가 있다. 그래서 보통 운동화를 사용하면 충분하다.

최근 낙하산 조종술이 뛰어난 스카이다이버 중에는 샌들을 신거나 맨발로 스카이다이빙을 하는 경우도 있다. -

고도계

고도계고도계는 스카이다이빙을 하면서 현재의 자기의 고도를 알려 주는 계기다.

방풍안경

고도의 높이에 따른 기압차이의 원리를 이용하여 만들었는데, 손등에 착용하는 것과 가슴에 착용하는 방식이 있다.

보통 바늘이 움직이는 아날로그(Analog) 방식이지만, 최근 액정과 반도체를 이용하여 만든 디지털 (Digital) 방식의 것도 있다.

대부분의 스카이다이버들은 1개의 고도계를 착용하는데, 스카이다이버의 자세에 따라 순간적으로 작동이 안 되는 경우(뒤로 넘기를 할 때 와류로 인한 기압의 변화로 인한 오차의 발생)를 대비하여, 가슴과 손등 두 곳에 같이 착용하는 사람도 있다.방풍안경은 스키용과는 다르다. 스카이다이빙용은 착용하지 않았을 때의 시야와 동일하도록 설계, 제작되었다. 그리고 바람의 저항을 적게 하기 위하여 스키용보다는 부피가 작다. 스키용보다도 장식이 없어 값도 저렴하다. 이 방풍안경은 승마선수도 사용하는데, 수십 년 전부터 이스라엘 전차부대에서 사용하였다.

-

고도경보계

고도경보계고도경보계는 고도계와 같은 원리를 이용한 것으로 낙하산을 펴야 할 고도에 이르면 경보음을 내어 스카이다이버가 자신의 동작을 수행하는 데만 몰두하여 고도계를 보는 것을 잊었을 때에 유용한 장치이다. 그러나 자유강하 시의 빠른 속도 때문에 바람소리가 커서 안 들리는 경우도 있으니 고도계를 수시로 확인하는 습관이 필요하다.

자동산개기자동산개기는 스카이다이버가 낙하산을 펴지 못하였을 때, 일정고도에 이르면 작동하여 낙하산이 펴지도록 한 안전장구이다.

고도계와 마찬가지로 기압 차이를 이용하여 일정고도 이하에서 기압의 변화가 커지면 감지하고 작동하는 원리이다.

보통 예비낙하산에 장착하고 작동 시 화약이 터져서 낙하산 개방고리를 당겨주는(열어주는) 방식과 낙하산 배낭의 묶음 줄을 칼로 잘라서 낙하산이 배낭에서 튀어나오도록 하는 방식이 있다.

자동산개기는 한번 장착하고 2년 동안 사용한 후에는 건전지를 바꾸어 주고 제대로 작동하는지를 검사하여야 한다.

자동산개기는 설치할 때나 건전지 교환할 때 모두 정비사에게 의뢰하여야 한다.

경기

스카이다이빙의 경기에는 정밀강하, 스타일 강하, 대형짓기 강하, 낙하산 대형짓기 강하, 프리 스타일, 스카이 서핑과 패러스키 등이 있다.

-

Accuracy

정밀강하

900미터 고도의 항공기에서 이탈하여 800미터 이상의 상공에서 낙하산을 편 뒤, 직경 3cm의 원반에 가장 가깝게 착지하는 선수가 우승자가 되는 경기이다. -

Style

스타일강하

고도 2,000미터의 항공기에서 이탈하여 낙하산을 펴기 전에 좌회전, 우회전, 뒤로 넘기 동작을 2회 연속으로 가장 빠른 시간과 가장 정확한 자세로 수행하는 선수가 우승자가 되는 경기이다. -

Formation

대형짓기강하

4인조 또는 8인조의 선수들이 낙하산을 펴기 전에 그 경기에서 정한 여러 가지 모양의 대형을 가장 많이, 정확히 만드는 팀이 우승팀이 되는 경기이며, 4인조 경기는 고도 2,900미터에서, 8인조는 고도 3,600미터의 항공기에서 이탈한다. -

Canopy Formation

낙하산 대형짓기강하

4인조 또는 8인조의 선수들이 항공기에서 이탈하자마자 낙하산을 펴고 같은 팀의 낙하산들끼리 낙하산을 연결하여 그 경기에서 정한 모양을 가장 많이 만드는 팀이 우승팀이 되는 경기 로 4인조와 8인조의 경기와 만드는 모양에 따라 속도경기, 순환경기, 연속경기 등이 있으며, 항공기 에서 이탈하는 고도도 다르다. -

Freestyle

프리스타일

이 경기는 최근 시도하기 시작한 종목으로 자유강하를 하면서 춤을 추는 것이다. 연기를 하는 선수와 Camera man이 한 조가 되어 참가하며, 촬영된 필름을 검색하고, 고난도의 연기와 예술성을 판정하여 채점하는 경기이다. -

Sky Surfing

스카이 서핑

이 경기도 최근 시도하기 시작한 종목으로 자유강하를 하면서 파도타기와 같은 Surfing Board를 타는 것이다. 프리스타일과 마찬가지로 연기를 하 는 선수와 Camera man이 한 조가 되어 참가하며, 촬영된 필름을 검색하고, 고난도의 연기와 예술성을 판정하여 채점하는 경기이다. -

Para-Ski

패러스키

일부 유럽국가에서만 하는 경기종목으로 정밀강하와 스키활강의 종합점수로서 우승자를 가리는 경기이다.

교육

구체적으로 국내에서의 항공기 탑승료는 교육을 수료한 스카이다이버는 1회당 12만원 정도이다. 그리고 교육생의 경우는 항공기 탑승료 1회당 5-12만원이외에 장비사용료와 교관탑승료 분담금으로 7만원씩이 추가로 소요된다. 교육기간 중에는 학교의 장비를 사용하여 활동하지만, 교육이 끝나면 자신의 장비를 구입하여야 한다. 이때의 장비가격은 낙하산 기종에 따라 다르나 자동산개기와 고도계 등을 포함하여 약 600만원 정도 든다. 장비는 자신의 안전과 직결되므로 다른 사람에게 빌려주는 경우는 거의 없으며, 또한 다른 사람의 장비는 자기 몸에 맞지도 않고 성능도 다르므로 빌려 달라고도 하지 않는다. 스카이다이버들 사이에는 장비를 빌려달라는 자체가 실례가 된다.

스카이다이빙을 하려면 한국스카이다이빙학교(문의전화 : 010-8796-6569)에 문의하여 교육일정을 배정 받아야 한다. 교육시간은 총15시간으로 이론과 지상교육을 한다. 지상교육은 강하시의 자세와 사고발생 시 응급조치 등의 안전교육과 낙하산 접기(포장)가 내용이다. 교육비는 50만원이다. 학교에 입교하기 전에 먼저 한국스카이다이빙협회에 회원으로 등록해야 한다. 회원으로 등록하려면 협회사무실에 비치된 입회신청서, 책임면제증명서와 건강증명서 등의 양식을 교부 받아 작성 후 입회금 10만원과 연회비 10만원과 함께 제출하면 된다. 학생과 군인은 연회비가 5만원이다. 한국스카이다이빙학교는 대한민국항공회와 한국스카이다이빙협회가 인정하는 국내에서 유일한 스카이다이빙 교육기관이며, 자격증 발급기관이기도 하다.

패러글라이더로 활공하는 것을 말하며,

항공스포츠의 꽃으로 불리는 운동이다.

패러글라이딩(Paragliding)은 패러글라이더(Paraglider)로 활공하는 것을 말하며,

항공스포츠의 꽃으로 불리는 운동이다.

패러글라이더(Para-glider)는 낙하산(Parachute)과 행글라이더(Hang glider)의 특성이 조합된 우수한 비행체이다.

즉 낙하산의 안정성과 행글라이더의 활공성능이 결합된 것으로, 매우 뛰어난 비행안정성과 조종성, 그리고 활공성능을 보유하고 있다.

패러글라이딩은 스카이다이빙처럼 비행기에서 뛰어내리는 것이 아니라, 기체(Canopy)를 언덕에 미리 펼쳐 놓고 파일럿이 하네스(Harness)라고 하는 비행장구를 착용한 다음 기체와 연결한 후 바람을 맞받으며 내리막길을 약 10m 정도 달려가면 양력이 발생되어 이륙이 된다. 이렇게 발로 달려 이륙하는 방식은 행글라이더와 같다.

이륙된 후에는 의자처럼 되어 있는 하네스에 편안히 앉아 멋진 광경을 감상하면서 비행을 즐기면 되는데, 비행속도가 25∼50km/h로 행글라이더의 35∼120km/h보다 느리고 비행안정성이 뛰어나기 때문에 초심자들의 직선비행은 어렵지 않게 할 수 있다.

조종은 낙하산과 마찬가지로 양손에 잡고 있는 조종줄을 당겨 하게 되는데, 방향전환과 회전은 원하는 쪽 조종줄만 당기면 된다. 양쪽 조종줄을 한꺼번에 당기면 속도를 줄일 수가 있다.

장비는 10kg 전후로 가볍고, 배낭처럼 부피가 작아 이동이 간편하며, 특별히 접고 펴는 기술이 필요치 않아 쉽게 다룰 수 있다는 점도 큰 장점이다.

패러글라이딩은 현재 민간 항공활동을 총관장하고 있는 세계기구인 국제항공연맹(FAI)에 의해 행글라이더의 일종(Class 3)으로 분류되고 있으며, 우리나라에서는 국제항공연맹 소속의 사단법인 대한민국항공회 산하 한국활공협회에서 관장하고 있다.

역사

-

1984

유럽의 알프스 산을 중심으로 등산가들이 사각형 낙하산을 개조한 캐노피를 가지고 정상의 급경사지에서 달려 이륙하기 시작한 것이 본격적인 시작이라고 할 수 있다.

-

1986

우리나라에 처음 도입이 되었다.

-

1987

처음 언론에 보도되어 알려지기 시작했다.

-

1989

본격적으로 보급되기 시작했다.

오스트리아에서 제1회 대회가 개최되었으나 연속되는 악기상으로 최소경기수를 채우지 못해 취소되었다. -

1991

프랑스에서 공식적인 제1회 대회가 개최되었으며, 우리나라도 이때부터 출전하게 되었다.

-

1993

제2회 대회(1993년 스위스)에서부터 세계 10위권 안에 드는 패러글라이딩 강국으로 도약하게 되었다.

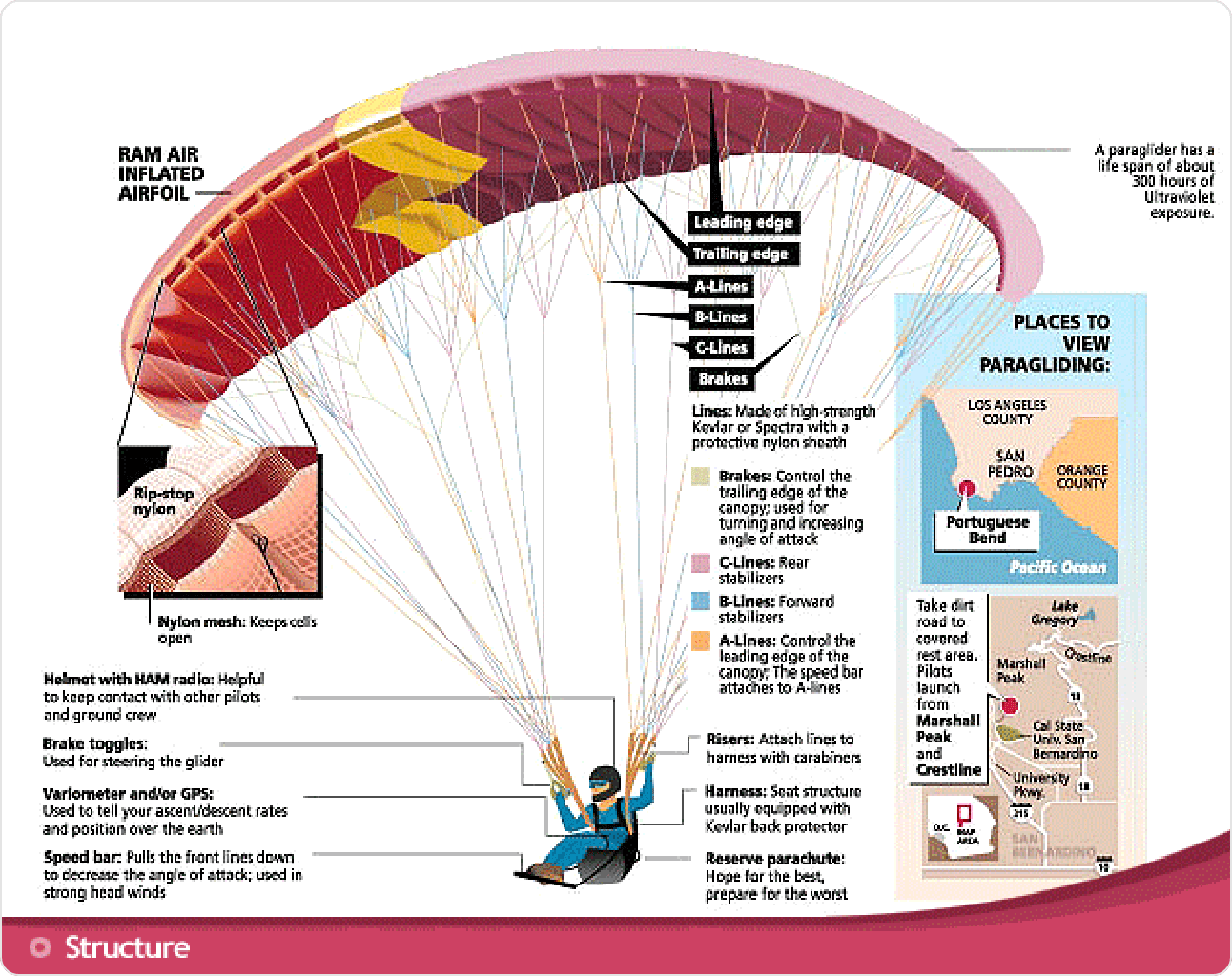

구조

기체

기체(Canopy)의 윗면과 아랫면을 연결하여 주는 것을 칸막이(Separator,Rib)라 한다. 정면에서 볼 때 기체의 입구(Air in Take Hole)는 항상 열려있고 뒷부분은 닫혀있다. 여기에는 Side-VentHole이라는 구멍이 기체마다 다르지만 기체의 횡축 방향으로 많이 뚫려있다. Side-Vent Hole의 역할은 기체내부에 유입된 공기를 순환시키는데 그 목적이 있다. 이는 내부에 골 고른 압력이 퍼져나가 날개의 형태를 유지시켜주는 중요한 안전장치이다.수직안정판(Stabilizer)의 역할은 비행기의 고리날개와 같다. 이는 날개 끝에 형성되는 익단 와류(Wingtip Vortex)를 방지하고, 직진성을 도와주며 날개 끝 부분이 안으로 접히지 않도록 도와주는 역할을 하고 있다. 패러글라이더의 재질은 주로 나일론이나 폴리에스터 재질의 원단에 코팅 처리하여 파열강도, 인장강도, 공기투과도, 마찰력 등을 엄밀히 검사한 고품질의 원사와 원단을 사용한다. 그러나 기체를 구성한 원단은 열에 매우 약하므로, 착륙 후 기체를 장시간 밖에 노출된 상태로 보관하거나 자동차 트렁크에 싣고 다니면 기체의 노화를 촉진한다.

산 줄

기체의 아래 면에 일정한 간격으로 횡 과열로 산줄이 달려있다. 뒷부분에는 방향전환 및 속도를 감속시키는 중요한 장치인 조종줄(Break-Code, Control-Code)이 위치하고 있다. 산줄의 재료는 당겼을 때 늘어나는 변형률이 거의 없는 성질을 지니고 있다. 그러나 딱딱한 성질로 인하여 일정시간이 경과하면 내부조직이 파괴되는 단점이 있다. 그러기에 대부분 장비회사에서는 일정시간(300시간)이 지나면 교체하도록 권고하고 있다. 장비 보관 시에도 산줄을 묶지 말고 원형 그대로 보관하는 것이 효율적이다.라이져

라이져는 산줄들을 하나로 묶어 하네스에 연결해 주는 웨빙(Webbing)뭉치를 라이져라 칭 한다.기체의 가운데를 기준으로 오른쪽과 왼쪽에 각각 하나씩 두개로 구성되어 있다. 라이져의 가닥수는 대부분 2-5개 정도이며 제일 앞에 위치한 라이져를 A-Riser, Front-Riser라 한다. 자동차의 시동-키와 같이 이륙을 하기 위한 장치이다.제일 뒤쪽에는 Rear-Riser가 위치한다. 여기에는 조종줄이 연결되어 있다. 또, 어떤 기종에는 Trim-Tab이라는 장치가 달려있다. 이것도 Foot-Bar와 같은 속도를 증감하는 역할을 하는 장치이다.하네스

하네스는 비행자와 기체를 연결하는 장치로 자동차의 운전석이라 생각해도 무방하다. 비행전 반듯이 모든 버클의 착탈유무를 본인이 직접 확인 후 비행에 임해야 한다. 하네스의 장치 중 Cross-Bracing이라는 장치를 주의해 볼 필요가 있다. 이는 하네스의 양옆에 붙어있어서 서로 엇갈리게 다른 쪽 연결고리에 연결 하면 된다. 주된 역할은 와류지역에서 기체가 흔들릴 때 비행자가 같이 흔들리지 않도록 하기 위한 장치이다. 초보자들은 와류에 영향을 받고 싶지 않다거나 할 때에는 조여주면 기체의 움직임이 둔해져서 정속비행을 할 수 있어 효과적이다. 중,고급 비행자는 평소 비행 중에는 가슴 끈과 Cross-Bracing을 느슨하게 하고 비행을 하면 비행도중 생기는 많은 변화에 재빨리 대처할 수 있어 재미있는 비행이 될 것이다. 또, 하네스에는 비상시를 대비하여 예비낙하산이 장착되어 있다.브레이크 코드

패러글라이더를 조절하는 것으로 컨트롤 라인이라고도 한다. 캐노피 뒤쪽 가장자리 각각의 끝에 연결되어 있어, 잡아당기는 정도에 따라 발생하는 캐노피 날개 끝의 공기 저항을 이용하여 좌우회전과 속도 조정 등을 할 수 있다.이론

패러글라이더 및 행글라이더 또는 비행기가 하늘을 날 수 있는 원리는 다음에 정리하는 연속의 법칙과 베르누이 정리에 의해 이루어진다.

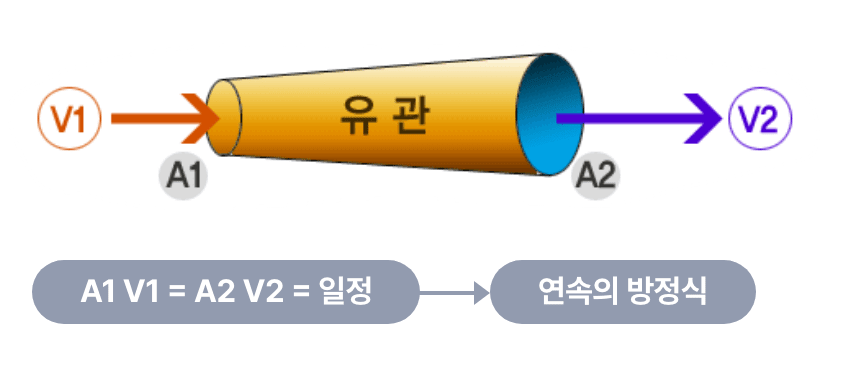

연속의 법칙

유체가 관을 통해 흐른다면 입구에서 단위 시간당 들어가는 유체의 질량과 출구를 통해 나가는 유체의 질량은 같아야 한다. 따라서 입구의 단면적을 A1, 속도를 V1 그리고 출구에서의 단면적을 A2, 속도를 V2라 하면 다음 식이 성립이 된다.유체가 관을 통해 흐른다면 입구에서 단위 시간당 들어가는 유체의 질량과 출구를 통해 나가는 유체의 질량은 같아야 한다.

따라서 입구의 단면적을 A1, 속도를 V1 그리고 출구에서의 단면적을 A2, 속도를 V2라 하면 다음 식이 성립이 된다. 연속의 법칙 연속의 방정식은 유체가 관을 통해 흘러갈 때 유체의 속도와 단면적은 반비례함을 알려준다.

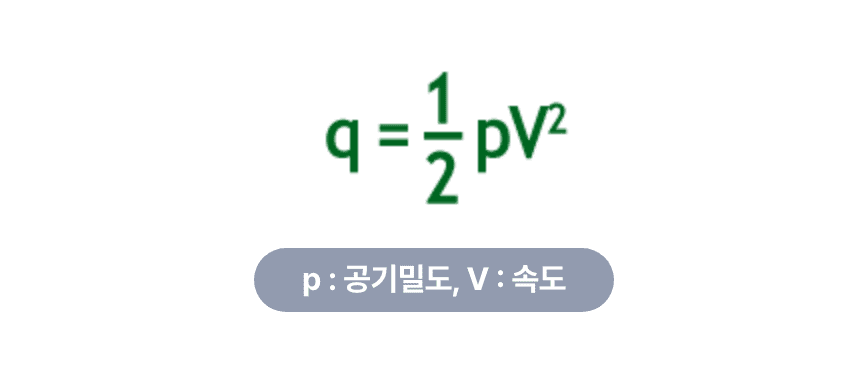

베르누이 정리

- 정압(Atatic pressure, P) : 유체가 모든 방향에 대하여 같은 크기로 작용하는 유체의 압력- 동압(Dynamc pressure, q) : 유체가 가진 속도에 의하여 생기는 압력, 즉 유체의 흐름을 직각되게 막았을 때 판에 작용하는 압력

- 동압전압(Total pressure, Pt) : 정압과 동압의 합은 전압으로 전압은 항상 일정하다. 위 식이 의미하는 것은 압력(정압)과 속도(동압)는 서로 반비례한다는 것이다.

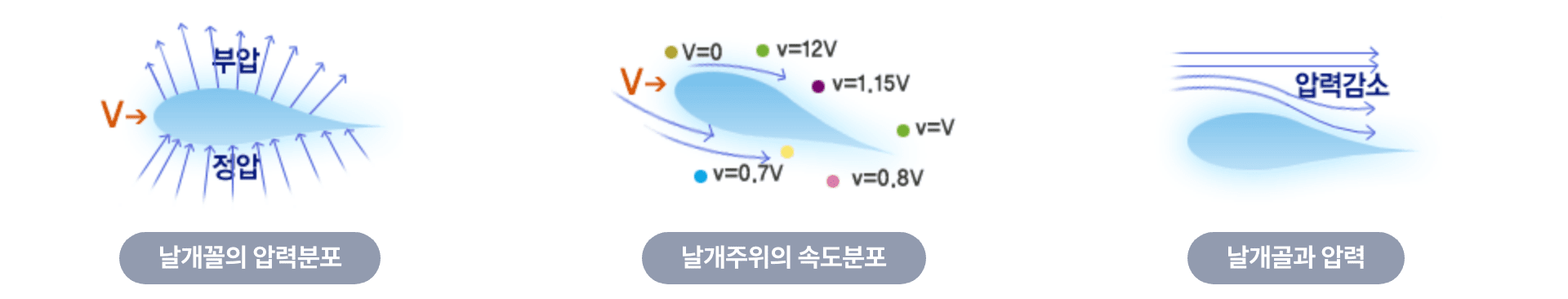

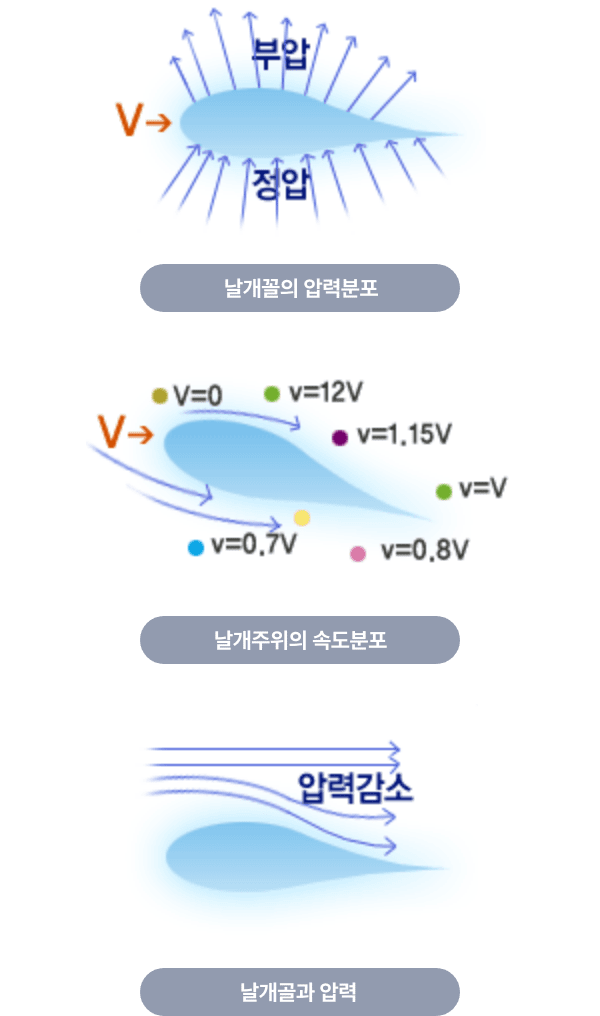

비행원리

벤츄리관으로 공기가 흐른다고 할 때 면적이 작아지는 부분에서는 연속의 법칙에 의하여 속도는 빨라지고 베르누이 정리에 의해 압력은 낮아진다.그리고 면적이 가장 작은 부분에서는 속도는 최대가 되고 압력은 낮아진다. 그리고 면적이 가장 작은 부분에서는 속도는 최대가 되고 압력은 최소가 된다.

다시 면적이 넓어지는 곳을 통과하면서 속도는 느려지고 압력은 증가하여 처음 공기가 입구로 들어 갈 때의 속도와 압력을 갖게 된다.

즉 날개 윗면에 작용하는 부압은 날개 윗면을 들어 올리는 힘이 발생되고 밑면에 작용하는 정압은 글라이더를 떠받치는 힘을 발생하여 이 힘들이 모두 모여 양력(Lift)이라는 힘으로 글라이더를 뜨게 한다.

일반적으로 받음각이 0˚일 때 날개 윗면에서 약 75%의 양력이 발생되고 밑면에서 약 25%의 양력이 발생한다.

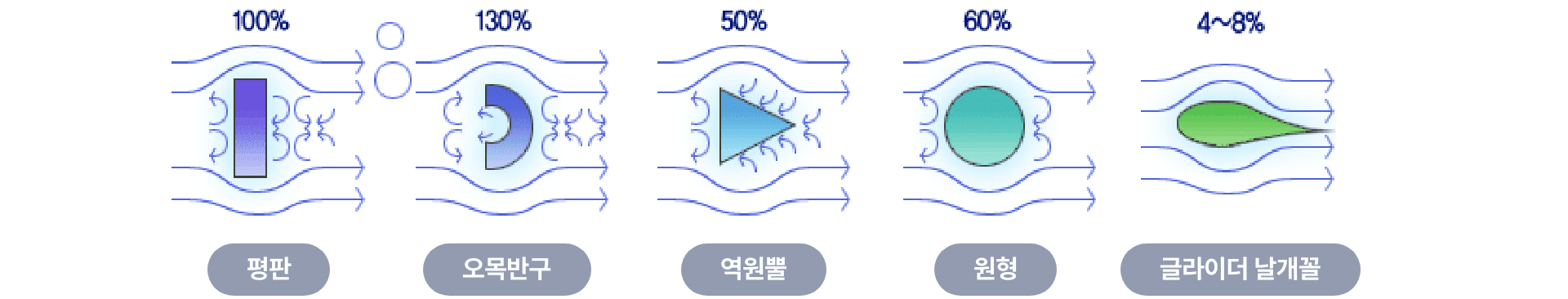

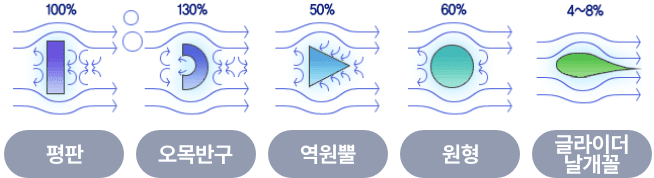

글라이더에 작용하는 힘

- 양력 (LIFT) : 글라이더를 뜨게 하는 힘이다. 위에서 설명한 것처럼 공기가 날개꼴(Airfoil)을 흐르면서 발생하게 되는데 이 양력은 날개꼴에 수직하게 발생한다.- 항력 (DRAG) : 비행을 방해하는 방향으로 작용하는 힘을 말한다. 따라서 항력을 적게 받기 위해서는 글라이더의 모양을 유선형으로 만드는 것이 좋다.

다음은 모양에 따라 항력이 얼마나 작용하고 있는지를 나타내는 실험이다.

- 전진력 : 글라이더가 항력을 이기고 앞으로 전진하는 힘으로 중력의 수평 성분에 의해 전진력이 발생을 한다. 중력 (WEIGHT) : 글라이더 및 비행자의 무게가 지구 중심으로 작용하는 힘

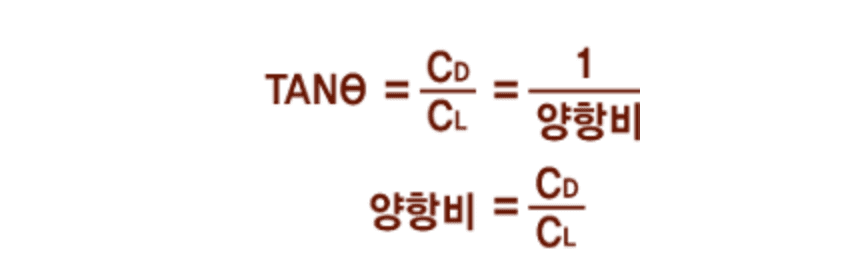

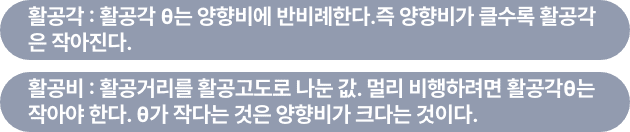

활공비행 (GLIDING FLIGHT)

글라이더는 추진 장치가 없으므로 활공비행을 하게 된다. 글라이더 또는 기관이 정지된 비행기가 수평면과 활공각(θ)을 이루며 활공하고 있을 때 활공각과 활공비는 다음과 같다.

글라이더의 기준축과 운동

1) 가로축 : 글라이더의 양끝으로 연결한 축. 이 축을 중심으로 피칭(PITCHING) 운동(키놀이 운동)을 한다.2) 세로축 : 글라이더의 앞전과 뒷전을 연결한 축. 이 축을 중심으로 롤링(ROLLING) 운동(옆놀이 운동)을 한다.

3) 수직축 : 글라이더를 위에서 아래로 연결한 축. 이 축을 중심으로 요잉(YAWING) 운동(빗놀이 운동)을 한다.

비행규칙

비행 중 글라이더와 글라이더 또는 행글라이더와 공중에서 서로 만나게 되는 경우가 있는데, 이 때 비행규칙을 익혀두면 공중 충돌 없이 안전하게 비행할 수 있을 것이다.

여기에 서술하는 비행규칙은 국토교통부장관이 국토교통부령으로 법으로 정해놓은 것이므로 어느 지역에 가서든지 모두 통용이 되는 것이므로 잘 익혀두어야 한다.

-

1

두 기체가 정면으로 서로 마주쳤을 때 : 서로 우회전하여 비켜 가야 한다. 이때 산 쪽 능선으로 선회하는 파일럿은 산에 부딪히지 않도록 주의한다.

-

2

거의 비슷한 고도에서 앞서가는 글라이더를 추월하고자 할 때 : 앞 글라이더의 우측으로 우회하여 지나가야 한다.

-

3

서로 직각으로 마주쳤을 때 : 오른쪽에 있는 글라이더가 우선 진로권이 있다. 따라서 왼쪽에 있는 글라이더가 방향을 변경해야 한다.

-

4

사면 비행(RIDGE SOARING)중 서로 마주쳤을 때 : 산 능선 바깥쪽으로 회전할 수 있는 글라이더(우회전할 수 있는 글라이더)가 비켜가야 한다.

-

5

사면 비행 중 180˚이상 회전 시는 사면 바깥쪽으로 회전해야 한다.

-

6

사면 비행 중에는 사면에 가까운 기체가 우선권을 갖는다.

-

7

사면 비행 중에는 고도가 낮은 기체가 우선권이 있다.

-

8

사면 비행 중 같은 코스로 뒤따라가다가 추월할 때는 반드시 사면과 앞에 가는 기체사이로 지나가야 한다.

왜냐하면 앞서가는 기체가 우측으로 회전 시 우측으로 가다가는 충돌할 염려가 있기 때문이다. -

9

다른 기체의 바로 위 15m이내로 겹쳐 날지 마라 : 아래에 있는 기체가 상승 풍을 받고 위로 솟구칠 수 있기 때문이다.

-

10

열 상승(THERMALING) 중일 때는 위에 있는 글라이더가 우선권이 있다.

경기

-

공식경기

가장 권위 있는 세계선수권대회와 항공올림픽이라 할 수 있는 월드에어게임을 비롯하여 한국선수권대회, 국가대표선발 리그전 등 타이틀이 걸린 대회가 공식경기이다. 이러한 공식경기에서는 Speed Run to Goal, Race to Goal, Ellapsed Time Race to Goal, Open Distance 등의 장거리경기 종목이 열린다.

-

비공식경기

비공식경기는 기량향상 및 친목을 목적으로 하는 논타이틀 경기로 문경시장배대회 등 각 지방자치단체 주최 대회와 공군참모총장배대회, 그리고 단일 클럽이 주최하는 전국친선대회와 지역별 동호인들을 대상으로 하는 지역친선대회 등 여러 가지가 있다. 비공식경기에서는 주로 체공경기, 정밀착륙경기, 정밀투하경기 등이 주로 채택되나 주최측에 따라 장거리경기 종목이 열리는 대회도 있다. 이 경우 고급부 선수들에게만 장거리경기를 채택하고, 초·중급부 경기는 체공이나 정밀경기 위주로 진행되는 것이 일반적이다.

교육

다만 엔진이 없는 활공기의 일종이기 때문에 기체를 운영하기가 간단하고, 골조가 없고 가벼우며, 부피가 작고 값이 저렴하기 때문에 직접 하늘을 나는 비행체 중에서는 가장 수월하게 배울 수 있다는 것이다.

그러므로 패러글라이딩은 혼자 독학으로 배우기는 어렵고 전문가로부터 기초부터 차근차근 배워야 한다. 현재 우리나라에는 전국적으로 약 100여 군데의 전문 스쿨이 강습활동을 하고 있어 거주 지역에서 가까운 스쿨에 등록하면 기초과정을 강습을 받을 수 있다. 강습 내용은 기초 항공이론, 장비취급법, 지상훈련, 저고도 비행실기, 그리고 고고도 비행실기로 이루어지고 있다. 강습기간은 스쿨마다 조금씩 다르나 고고도 비행 1회로 수료하는 경우 약 4일(1개월) 과정이고, 10회 비행까지 포함하는 경우 약 10일 내지 2일(3개월) 정도 걸린다. 강습비는 20만원 내지 30만원선. 훈련용 장비사용료와 보험료가 포함되어 있어 강습기간 중 기타 비용이 더 들어가는 것은 없다.

강습을 마친 후에는 클럽에 등록하여 동호인으로 활동하면서 중급과정과 고급과정을 계속하여 익히면 되는데, 중급자로 어느 정도 자유로이 비행할 수 있을 정도가 되는데 까지 1-2년 정도가 걸리고, 고급자가 될 때까지는 약 3-5년 정도의 경험이 필요하다.

자격증

패러글라이딩을 즐기기 위해서는 자격증이 필요하다.

패러글라이딩 자격증은 우리나라의 모든 항공스포츠를 관장하고 있는 사단법인 대한민국항공회의 산하단체인 한국활공협회에서 부여한다.

자격증 종류는 현재 5가지가 있는데, 경력과 비행기술의 정도에 따라, 또 업무에 따라 달라진다.

-

비행을 할 수 있는

연습조종사 자격증

연습조종사 자격증은 스쿨에서 기초과정을 이수하면 스쿨의 담당 지도자가 추천하여 협회가 발급하게 된다. 연습조종사 자격증 소지자는 반드시 지도자 입회하에 비행해야 한다. -

선수로 출전 할 수 있는

조종사 자격증

연습조종사 자격 취득 후 2년 이상의 비행 경력을 쌓고, 소정의 실기 시험에 합격하면 조종사 자격증을 취득할 수 있다. 조종사 자격증만 있으면 국내는 물론이고 해외에서도 스스로 판단하여 비행할 수 있고, 각종 대회에도 선수로 출전할 수 있다. -

전문적으로 지도할 수 있는

강사 자격증

조종사 자격증 취득 후 3년 이상의 경력을 쌓은 사람 중에서 협회가 주관하는 필기와 실기시험에 합격하면 강사 자격증을 취득할 수 있다. -

최고급 수준이 되는

수석강사 자격증

강사 자격증 취득 후 10년 이상의 경력을 가진 최고급 수준이 되면 수석강사 자격증을 받을 수 있다. 수석강사는 협회 이사회에서 경력뿐만 아니라 기여도 등 여러 가지를 검토하여 부여하는데 국내 모든 관련행사에 초청된다. -

신기종에 대한 시험비행을 할 수 있는

시험비행조종사 자격증

요건은 강사 자격과 같다.

평지에서도 이·착륙이 가능하게 한

항공레저스포츠의 혁신이 바로

동력 패러글라이딩이다.

패러글라이딩이 높은 산에 올라가 평지를 향해 비행을 시작하는 레저스포츠인 반면 동력패러글라이딩은 평지에서 패러글라이더를 편 뒤 엔진을 메고 가속시키면, 이륙이 가능하기에 일명 모터패러라고 부르기도 한다.

역사

-

1980

후반 독일과 프랑스에서 개발되었다.

-

1989

국내에 처음 선보였다.

-

1994

4월 말 청주에서 처음으로 국내대회가 열린 것을 계기로 레저스포츠로써 활용되고 있다.

-

1998

대한민국 항공회 산하에 한국 동력 패러글라이딩 협회가 탄생되었다.

구조

동력부

1) 기관(engine)보통 2사이클 기관을 사용하며, 배기량은 약 80-250cc를 사용한다.

기관에서 발생하는 힘을 프로펠러에 전달하는 역할을 한다.

*기관의 구성

실린더, 기화기(Carburetor), 클러치, 연료탱크, 시동모터, 소음기(Muffler), 공기여과기

2) 프로펠러(Propeller)

기관에서 발생하는 힘을 전달받아 프로펠러가 회전을 하여 추력(Thrust)를 발생시킨다. 이 추력에 의해 전진하는 힘이 발생하게 된다.

구조부

1) 뼈대(Frame) 및 안전망(Safety net)프로펠러 회전으로 인한 위험으로부터 보호하고, 기관의 뼈대에 하네스가 연결하여 부착을 할 수 있도록 한다.

또한, 안전망은 기체의 날개나, 산줄, 비행자의 손, 머리카락등이 프로펠러에 들어가지 않도록 한다.

2) 하네스(Harness)

뼈대에 부착을 하여 비행자(pilot)가 편안하게 앉아서 비행을 할 수 있는 역할을 한다.

날개부

기관에서 전달받은 추력을 이용하여 양력(Lift)을 발생시키는 부분이다. 날개는 캐노피(Canopy), 산줄(Suspension lines) 및 라이저(Riser)등으로 구성된다.1) 날개(Canopy)

기관에서 발생한 힘을 이용하여 날개에서 양력을 발생시키는 부분이다. 패러글라이더에 사용하는 날개와 동일하지만, 요즘에는 동력 전용 패러글라이더가 판매가 되고 있다.

2) 산줄(Suspension lines)

비행자의 무게 및 동력부분의 무게를 날개에 고르게 분산 시켜 주는 역할을 한다.

3) 라이저(Riser)

각 산 줄들을 하나로 묶어서 하네스에 연결해 주는 끈으로서 대개 3~4개의 라이저로 구성된다.

산줄에 전달되는 힘을 하나의 끈으로 만들어 하네스에 연결하는 역할을 하며 이륙시 날개를 끌어 올리는 역할을 한다.

역학

-

양력

공기가 날개 표면에 흘러감으로써 글라이더를 뜨게 하는 힘을 말한다. 양력은 공기가 날개골(Airfoil) 위, 아래로 흐르면서 발생하게 되는데, 이 양력은 날개골에 수직하게 발생한다.

항력모든 형상을 가지고 있는 물체는 저항을 받게 마련이다.

항력이란 비행시 압력과 속도에 의해 비행을 방해하는 방향으로 작용하는 힘을 말한다. -

중력

글라이더 및 비행자의 무게가 지구 중심으로 작용하는 힘을 말한다.

추력기관에서 발생하는 힘에 패러글라이더가 항력을 이기고 전진하는 힘을 말한다.

장비

-

Helmet

헬멧

착륙 시나 비행 중 나무에 불시착하거나, 주변 장애물에 부딪치는 경우 또는 연습시 중심을 잃어, 머리 부분이 지면에 부딪칠 때 머리를 보호하는 역할을 한다. 동력패러는 기관의 소음이 있으므로 소음을 해결할 수 있는 귀마개가 부착된 헬멧을 이용하는 것이 좋다. -

Glove

장갑

비행 시나 연습 시 손을 보호하거나, 방한을 위한 보호장갑으로 이용되며, 너무 두꺼운 장갑은 드로틀 레버(Throttle lever)를 당길 때 불편하여 좋지 않다. 손에 딱 밀착이 되며, 착용감이 좋은 가죽장갑이 좋다. -

Flying shoes

비행화

착륙 시 등 뒤에 매고 있는 기관의 무게가 약 20-25kg정도 되는데, 이, 착륙이 발목 부담을 주게 된다. 따라서, 이, 착륙 시 발목이 접질리는 것을 방지하기 위해 비행화를 착용하고 비행을 하고 하는 것이 좋다. -

Flying suit

비행복

지상보다 하늘에서는 고도가 올라 감에 따라 온도가 내려가게 된다. (100미터당 0.65도씩 하강) 또한, 하늘을 시속 30-50km의 속도로 비행을 하다 보면 체감온도는 더욱더 내려가게 되는데 이럴 때 비행자를 보온, 방한해주는 비행복이 필요하게 된다. 특히, 겨울철 비행시 옷을 두텁게 입고 비행을 하려고 하면 움직임이 둔하고, 하네스에 제대로 착용을 할 수 없는 경우가 있으므로 몸에 착용감이 좋은 비행복을 입고 비행을 하는 것이 좋다. -

Global Positioning System

GPS

비행 시 현재 자신의 위치 및 비행시 고도, 방향 등을 알 수 있다. -

Radio set

무전기

비행 시 지상하고 연락을 하기 위한 통신 수단이다. 비행 시 기관의 소음으로 인해 무전기 소리가 잘 들리지 않으므로, 꼭 헬멧에 귀마개가 부착되어 있어야 하며, 이 귀마개를 통해 수신이 가능하도록 해야 한다.

특징

동력패러글라이딩 땅 위에 글라이더를 펴놓고 손으로 엔진을 작동시킨 뒤, 글라이더를 머리 위에 세우고 출력을 증가시키면서 맞바람을 향해 5m정도만 뛰어가면 가볍게 이륙할 수 있다.

일단 이륙하게 되면 패러글라이딩과 같은 방법으로 좌측 방향으로 가고자 할 때는 왼쪽 조종줄을 당기고 우측 방향으로 갈 때는 오른쪽의 조종줄을 당기면 된다.

방향조절이 익숙해지면 도심의 빌딩사이로도 날아다닐 수도 있다.

창공의 바람이 약해진다해도 엔진 힘을 이용해 장시간 동안 체공할 수 있고, 인공적으로 바람을 만들어 비행하는 만큼 자유롭고 짜릿한 상·하강과 속도감을 즐길 수 있다.

모형항공기의 종류는 매우 다양하고

여러 가지로 나누어진다.

모형항공기의 종류는 매우 다양하고 여러 가지로 나누어진다.

가장 크게는 고정형모형과 비행을 할 수 있는 모형으로 나누어 볼 수 있는데 여기에서는 비행을 할 수 있는 모형항공기에 대해 알아보기로 한다.

종류

고정익기란 날개가 고정되어 있는 항공기로 보통 비행기로 불리는 형태이다.

회전익기란 날개가 회전하는 항공기로 대표적인 것이 헬리콥터이고 이외에 자이로콥터와 최근에 등장하고 있는 틸트로터기가 이에 속한다. 고정익기와 회전익기를 통틀어 항공기라고 한다.

헬리콥터와 같은 회전익기는 항공기라고는 하나 일반적으로 비행기라고는 하지 않는다.

따라서 엄밀하게 이야기하면 모형비행기라고 하면 모형헬리콥터를 포함하지 않게 되므로 모두를 통틀어 이야기 할 때에는 모형항공기라고 함이 옳다고 하겠다.

비행방식

날리는 방식으로 분류

-

자유비행방식

자유비행이란 항공기를 공중에 띄운 후 바람에 따라 인위적인 조종장치 없이 날리는 방식으로 초등학교와 중학교에서 많이 날리는 토우잉글라이더와 고무동력글라이더가 여기에 속한다.

자유비행 방식은 한 번 공중에 띄워 놓으면 때때로 비행기가 엉뚱한 방향으로 날아가 버려 쫓아 달려가야 하는 경우가 많고 나무에 걸리거나 남의 담장 안으로 들어가 버리거나 하여 잃어버리는 경우도 많이 있다.

돈도 그리 많이 들지 않고 비록 제한적이기는 하나 아무나 손쉽게 모형기를 즐길 수 있는 방법이라는 장점이 있다. -

조종비행방식

조종비행방식은 와이어선이나 무선전파를 이용하여 항공기를 원하는 대로 자유자재로 계속 조종하는 방식을 말한다.

와이어선을 이용하는 방식은 UC라고 불리는데 이것은 조종핸들이 U자형으로 생긴데서 연유한다.

무선전파를 이용하는 방식은 무선조종 또는 RC(Radio Control의 약자)라고 한다. 언뜻 보기에는 조종비행 방식이 좋아 보이지만 문제는 상당히 많은 비용과 노력이 든다는 것이다.

추진동력 유무에 따른 분류

-

항공기

무동력비행은 동력장치 없이 비행하는 글라이더 비행방식을 말한다.

글라이더는 높은 고도에서 위치에너지를 이용하여 하강하면서 비행을 하거나 상승기류를 타고 다시 올라가기도 한다. 매와 같이 상승기류를 이용하는 비행방법을 소어링이라고 한다. 무동력글라이더를 공중에 올리는 방법은 다음과 같이 여러 가지가 있다.

- 손으로 던지는 방법 (핸드런치 글라이더)

- 윈치로 견인(토우잉)하는 방법

- 하이스타트 (고무줄)로 견인하는 방법

- 동력비행기로 견인하여 올라가는 방법

- 절벽 또는 급경사면의 상승기류를 이용하는 방법

위와 같이 공중에 올리는 방법이 번거로워 글라이더에 작은 동력장치를 달기도 하는데 이때는 동력글라이더가 된다.

요즘은 동력장치로 전기모터를 쓰는 경우가 많은데 이때는 모터글라이더라고 한다.

물론, 고무동력글라이더도 동력글라이더의 일종이다. -

동력비행

동력장치는 연료를 사용하는 엔진과 전기모터로 크게 나눌 수 있다.

엔진은 작동방식에 따라 왕복엔진, 로터리엔진, 제트엔진 등으로 나누어진다.

이 중 가장 많이 사용하는 왕복엔진은 사용연료에 따라 글로우엔진, 가솔린엔진, 디젤엔진 등으로 구분되며 2행정(사이클)식과 4행정식 있다. 또한, 동력비행은 추진 방식에 따라 프로펠러비행기와 제트비행기로 분류된다.

흔히 볼 수 없는 형태로 제트비행기 모형에 왕복엔진을 사용하는 경우가 있는데 이때에는 프로펠러 대신에 프로펠러보다 직경이 훨씬 작은 팬을 동체 내부에 숨겨 사용한다. 이러한 비행기를 덕트팬이라고 한다. 이같이 동력비행 장치는 매우 다양하게 많은데 이 중 보편적으로 가장 많이 사용하고 여러분이 비행장에서 가장 흔히 보는 종류는 2행정식 글로우엔진에 프로펠러를 장착한 것이다. 요즘 들어서는 4행정식 글로우엔진도 많이 사용하고 있다.

글로우엔진이란 글로우플러그(발열플러그)를 사용하는 반디젤식 엔진으로 시동을 할 때만 전기를 연결해주면 되므로 구조가 간단하고 무게가 가벼운 장점이 있어서 20cc까지의 모형용으로는 가장 많이 사용되는 종류이다. 글로우엔진은 메칠알콜에 윤활유와 엔진성능을 높이기 위한 니트로메탄을 섞은 전용연료를 사용한다. 전기모터의 가장 큰 장점은 소음공해가 없다는 것이다.

따라서 전기모터를 조용하다는 의미에서 '사일런트 파워'라고 하기도 한다.

모형용 전기모터가 그 동안 많은 발전을 거듭하여 연료엔진에 버금가는 파워를 지닌 것도 개발되어 전동항공기 보급이 많이 늘어가고 있는 추세이다.

그러나 아직은 초보자용 모터글라이더용으로 주로 사용되고 있다고 볼 수 있다.

안전비행

- 한국모형항공협회 안전수칙

- 한국모형항공협회 비행안전수칙

- 한국모형항공협회 주파수안내

행글라이더로 활공하는 것을 말하는데,

항공레저스포츠라는 장르를 연

대표적인 종목이다.

행글라이딩(Hanggliding)은 행글라이더(Hangglidier)로 활공하는 것을 말하는데, 항공레저스포츠라는 장르를 연 대표적인 종목이다.

행글라이더는 기체 아래에 사람이 끈으로 연결된 채 매달려(Hang) 비행하게 되어 있어 이름 붙여졌다.

행글라이더는 일반적인 삼각형 날개 형태(Class 1)와 비행기 모양에 더 가까운 고정익 형태(Class 2)의 두가지가 있는데, 우리나라에는 삼각날개 형태만 보급되어 있다.

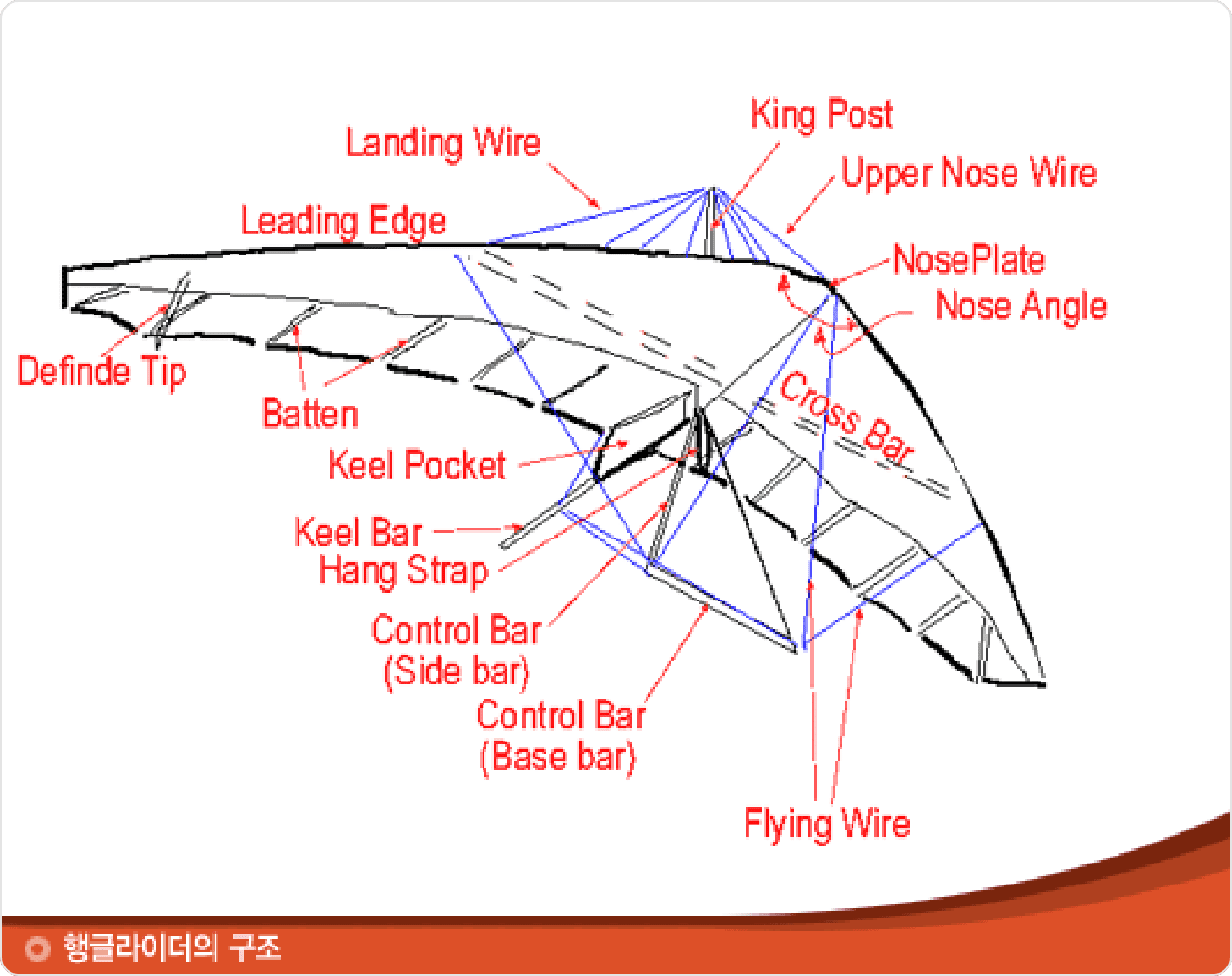

기체는 특수 알루미늄합금 파이프로 골조를 만들고, 그 위에 '다크론'이라는 나일론 천을 씌워 만들어지며, 삼각날개 밑에 직각으로 또 다른 삼각 틀이 달려 있는 구조를 이루고 있다.

이 삼각틀을 '콘트롤바'라고 하는데 이것은 날개의 중심점에 붙어 있다.

파일럿이 이 콘트롤바 속에 엎드린 자세로 매달려 비행하면서 몸을 이동하는 방향에 따라 기체가 조종된다.

기체는 초급기, 중급기, 고급기, 경기용 기체 등으로 등급이 구분되어 있는데, 수준이 높을수록 속도가 빠르고, 멀리 날아갈 수 있으며, 조종성이 민감해지는 등 성능이 좋아지지만 반대로 안정성은 조금씩 떨어진다. 최고 성능을 가지고 있는 경기용 기체의 경우 활공비(L/D)가 20:1에 이르고 있으며 속도는 40∼120km/h까지 낼 수 있다.

원리

또한 조립 후 사람의 주력으로 언덕 아래로 달려가면서 양력을 얻어 이륙하고, 두 발로 사뿐히 착륙하기 때문에 인력활공기라고 하기도 한다.

행글라이더는 종이비행기가 나는 원리와 똑같다. 즉 종이비행기를 손으로 가볍게 던져 주듯이 사람이 행글라이더를 들고 달려주면 양력이 발생되어 이륙이 된다.

조종은 몸의 중심을 이동해주는 방향으로 기체 조작이 일어나는데, 몸을 좌 또는 우로 이동하여 방향전환을 하고, 몸을 전 또는 후로 이동하여 속도조절을 하게 된다.

기본적으로 비행이 지속되는 원리는 중력을 동력원으로 사용하기 때문이다.

행글라이더는 산에서 달려서 이륙하여 어느 정도의 고도를 가지고 공중에 뜬 상태에서 중력이 아래로 끌어당기는 힘을 날개의 구조를 통해 앞으로 전진하는 힘으로 바꾸게 된다.

즉 위치에너지가 전진력으로 변환되는 것이다. 그래서 엔진이 없어도 공중에서 뚝 떨어지지 않고 비행을 유지할 수가 있다.

역사

-

1948

스탠포드대학 항공공학과를 졸업하고 미국 항공우주국 NASA의 전신인 NACA 방계의 Langley 연구소 엔지니어로 일하고 있던 로갈로(Frances M. Rogallo 는 대중들이 쉽게 날 수 있는 방법에 대해 개인적으로 연구에 연구를 거듭하다가 그의 부인과 함께 코팅된 무명천으로 "삼각형 유연 날개(Flexible Delta Wing)"

모형을 만들어 풍동실험에 성공하고, 특허를 받게 되며 행글라이더의 역사는 시작된다. -

1960

1960년대 초 금속 튜브에 플라스틱 날개를 씌워 로갈로 날개를 실물 제작, 실험한 미국의 Barry Hill Palmer나, 모터보트 견인으로 떠올라가는 평판 연을 로갈로 이론에 따라 삼각날개로 만들고 여기에 조종을 위한 삼각 콘트롤바를 단 Ohn Dickenson 등이 대표적이다.

-

1963

"Ski Wing"이라는 모터보트 견인비행용 날개를 제작하였는데, 이것은 이전까지 없던 콘트롤바를 장착하였고, 오늘날 알려진 초기 로갈로타입 행글라이더의 모양을 처음 구현해 낸 것으로 매우 중요한 업적을 이루었다. 로갈로의 삼각날개 이론과 디킨슨의 엔지니어링이 결합함으로써 오늘날의 레저스포츠 행글라이딩이 탄생된 것이다.

-

1967

빌 베네트(Bill Bennette)와 빌 모이스(Bill Moyes) 등에게 수상스키를 신고 모터보트로 견인되어 비행하는 기술을 전수하였다.

그들은 어느 날 우연한 사고로 견인줄을 끊고 자유비행을 하게 됨으로써 로갈로 날개의 기막힌 활공성능을 알게 되었고, 이것은 그들로서는 보트 토잉에 의한 연같은 비행에서 자유 활공의 세계를 처음으로 경험한 일대 사건이었고, 신세계의 발견이었다. -

1969

미국과 유럽으로 각자 옮겨 이 새로운 비행기술을 보급하기 시작하였는데, 미국에서 먼저 크게 각광받기 시작하였다.

한편 이들과는 별도로 미국 서부를 중심으로 언덕에서 발로 뛰어 이륙하는 전형적인 비행실험들이 여러 사람들에 의해 진행되고 있었다. -

1971

5월 23일 세계 첫 행글라이딩대회인 릴리엔탈대회가 미국에서 개최되었다.

-

1975

국제항공연맹(FAI) 산하에 국제행글라이딩위원회(CIVL)가 창설되기에 이르렀다.

우리나라에서는 1975년도에 처음 시작이 되었다. 최초로 시작한 사람은 이연재, 이승재 형제였는데, 당시까지 행글라이딩 장비나 비행기술이 전혀 소개되지 않은 상황에서 모형항공 잡지에 실린 행글라이더 사진을 우연히 보게 된 이들 형제가 만들어보기로 결심하면서부터 시작되었다.

이들은 건축용 알루미늄 파이프와 타훼다(Taffeta)라는 100% 나일론 천으로 삼각날개를 만들어 서울 중랑천 둑에서 시험비행하기 시작했고, 이후 백준흠, 홍경기, 오태석 등이 차례로 가세하면서 사단법인 대한항공협회(대한민국항공회의 전신) 산하에 한국활공협회를 창설하기에 이르렀다.

초기의 이씨 형제들은 그들의 불굴의 도전과 개척정신으로 말미암아 후에 동호인들로부터 '한국의 라이트형제'로 불리게 되었다. -

1976

오스트리아 쾨센에서 첫 세계선수권대회가 개최되었다.

-

1979

2회 대회(프랑스 그레노블)에 이어 매 2년마다 한 번씩 열려 99년으로 12회째 개최되고 있다.

구조

파이프

행글라이더의 골조를 이루는 파이프를은 첨단 항공 소재 합금으로서 가벼울 뿐만 아니라 뜻하지 않는 사고시에 파일럿이 감당할 수 있는 힘 이상의 충격에서는 파이프가 휘거나 부러지면서 그러한 충격들을 흡수함으로써 파일럿을 보호하게 된다.와이어

비행 또는 착륙 시 글라이더 형태를 유지하도록 하고 주변의 위험한 장애물로부터 파일럿을 보호하는 역할도 한다.세일(천)

세일은 특수 처리된 내구성이 강한 천으로서 날개 형태를 만들어 주며, 이러한 날개 형태는 Batten을 껴줌으로서 양력의 발생이 더욱 효과적으로 발생하게 된다.종류

(제놀이 날개형 또는 플렉시블 윙형)

몸을 이동시켜 가며 조종하는 체중 이동형인데, 날개가 펄렁대며 제놀이하기 때문에 제놀이 날개형 또는 플렉시블 윙형이라고 한다. 보통 행글라이더하면 전부 이 클래스 1에 속하는 것을 칭한다.

(고정날개형)

날개가 고정되어 있고, 도움날개와 방향키 같은 공기 역학적인 조종 장치를 이용하여 조종을 하는 것을 고정날개형이라고 한다.

(패러글라이더)

클래스 1과 클래스 2 이외에 행글라이더 정의에 어긋나지 않는 것을 클래스 3로 구분한다.

교육

그러나 하늘을 나는 것은 자전거를 타거나 롤러스케이트를 타는 것과 달리 3차원의 공간을 움직이는 운동이므로 배워야 할 점이 더 많고, 더 많은 연습이 필요하며, 위험요소도 더 크다.

다만 엔진이 없는 활공기의 일종이기 때문에 기체를 운영하기가 간단하고, 비행기와 같은 복잡한 조종계통이 생략된 상태로 삼각형 날개 전체가 조종면의 역할을 하므로 조종이 쉽고 안정성이 높아 쉽게 배울 수가 있다.

하지만 패러글라이딩에 비하면 속도가 약간 더 빠른 편이고, 조작에 따라 기체가 좀 더 민감하게 반응하는 특성이 있어 처음 배우는 기초과정은 패러글라이딩에 비해 조금 더 길다.

행글라이딩은 혼자 독학으로 배우기는 어렵고 전문가로부터 기초부터 차근차근 배워야 한다.

현재 우리나라에는 전국적으로 약 10여 군데의 전문 스쿨이 강습활동을 하고 있어 거주 지역에서 가까운 스쿨에 등록하면 기초과정을 강습을 받을 수 있다.

강습 내용은 기초 항공이론, 장비취급법, 지상훈련, 이착륙훈련, 저고도 비행실기, 그리고 고고도 비행실기로 이루어지고 있다.

강습기간은 스쿨마다 조금씩 다르나 고고도 비행 1회로 수료하는 경우 약 7일(2개월) 과정이고, 10회 비행까지 포함하는 경우 약 15일 내지 20일(5개월) 정도 걸린다.

강습비는 30만원 내지 60만원선. 훈련용 장비사용료와 보험료가 포함되어 있어 강습기간 중 기타 비용이 더 들어가는 것은 없다.

강습을 마친 후에는 클럽에 등록하여 동호인으로 활동하면서 중급과정과 고급과정을 계속하여 익히면 되는데, 중급자로 어느 정도 자유로이 비행할 수 있을 정도가 되는데 까지 2-3년 정도가 걸리고, 고급자가 될 때까지는 약 5-10년 정도의 경험이 필요하다.

주의사항

-

바람

바람이 불어오는 방향이 이륙장에 맞바람이어야 하고, 풍속이 시속 20km 이하이어야 한다.

그리고 바람이 불규칙하게 급변하는 날에는 비행을 삼가야 한다. -

기류

비행 중에는 기류가 불규칙하게 난류로 바뀔 수 있는 곳, 즉 바람이 불 때 산 뒤쪽(풍하측)이나 계곡 속으로 들어가지 않고 넓은 공간 속을 날면 안전하다.

또한 초보자들은 햇빛이 강하여 열기류가 강하게 상승하는 날의 비행을 피해야 한다.

일반 비행기를 배울 때 초급과정은 항상 바람이 조용하고 열기류가 활동하기 전인 새벽에 비행한다는 것을 이해하면 된다.

이렇게 기류가 조용한 상태에서 비행하면 비행 중 사고는 거의 일어나지 않는다. -

장비

구입꼭 전문가와 상의해서 조언에 따라야 한다. 초보자는 반드시 초급기를 타야 하는데 보통 중급기나 고급기를 사고 싶은 욕망이 있기 마련이다.

그러나 성능과 안전성은 서로 반비례하기 때문에 성능 좋은 기체는 초보자에게는 절대 금물이다.

경기방식

-

공식경기

가장 권위 있는 세계선수권대회와 항공올림픽이라 할 수 있는 월드에어게임을 비롯하여 한국선수권대회, 국가대표선발 리그전 등 타이틀이 걸린 대회가 공식경기이다.

이러한 공식경기에서는 Speed Run to Goal, Race to Goal, Ellapsed Time Race to Goal, Open Distance 등의 장거리경기 종목이 열린다. -

비공식경기

비공식경기는 기량향상 및 친목을 목적으로 하는 논타이틀 경기로 문경시장배대회 등 각 지방자치단체 주최 대회와 공군참모총장배대회, 그리고 단일 클럽이 주최하는 전국친선대회와 지역별 동호인들을 대상으로 하는 지역친선대회 등 여러 가지가 있다. 비공식경기에서는 주로 체공경기, 정밀착륙경기, 정밀투하경기 등이 주로 채택되나 주최측에 따라 장거리경기 종목이 열리는 대회도 있다.

이 경우 고급부 선수들에게만 장거리경기를 채택하고, 초·중급부 경기는 체공이나 정밀경기 위주로 진행되는 것이 일반적이다.

비행수칙

① 이륙전 행글라이딩 안전 체크리스트

-

1

비행자, 기상 장비 3요소중 한가지라도 이상시 비행 금지

-

2

일기 예보 점검

-

3

착륙장 공간 및 노면 확인

-

4

와이어꼬임상태, 볼트넛트 조임상태 확인

-

5

Hang Check (기체 - 하네스 연결 상태 확인)

-

6

비행간 Radio Check

-

7

풍향 풍속 지속확인

-

8

이륙장 주변 및 상공 Clear

② 이륙 후 안전요령

-

1

45도 이상 측풍 또는 배풍 비행 자제

-

2

이륙 후 3초 이상 균형 유지 후 베이스바로 변경

-

3

비행중 주변상공 상하앞뒤 사주 경계

-

4

착륙장 육안 확인

-

5

착륙장 풍향

-

6

착륙장 풍하측단 상공도달

-

7

고도 처리

-

8

AGL 20m 전후상공 에서 Final Approach

-

9

비행자세 변경

-

10

착륙조작

-

11

착륙 후 타 행글라이더 착륙을 위해 즉시 기체 이동

-

12

착륙진입 행글라이더를 위해 풍향 통보 도움

③ 비행중 안전수칙

-

1

정면으로 마주비행 할 때 → 서로 우측으로 피함

-

2

직각으로 맞이하였을 때 → 좌측 기체가 좌측으로 피함

-

3

상하로 근접 시 → 위쪽 기체가 피함

-

4

성능이 다른 기체 근접 시 → 고성능기가 피함

-

5

H/G, P/G 근접 시 → H/G가 피함

-

6

상승기류 속에서 회전중인 기체에 근접 시 → 같은 회전방향 유지

-

7

구름 속 회전 금지

-

8

만일 구름 속 도달 비행 시 구름으로부터 탈피를 위해 직진 비행유지

공기보다 비중이 가벼운 기체의

부력을 이용해 하늘로 오르는

비행장치로 사람이 탑승하여 하늘을

나는 도구이다.

기구(氣球-Balloon)는 공기보다 비중이 가벼운 기체의 부력을 이용해서 하늘로 오르는 비행장치로 사람이 탑승하여 하늘을 나는 도구이다.

기구는 비행기처럼 자기가 날아가고자 하는 쪽으로 방향을 전환하는 장치가 없으며, 바람의 방향을 따라 비행한다.

인류최초의 비행물체이다 보니, 당시의 사람들은 '우선은 사람이 하늘에 뜬다'는 자체에만 몰입하여 연구하였다.

그런고로 기구는 아직도, 오로지 수직운동만을 하는 것이다.

그러나 비행 중에 방향전환이 필요했던 인류는, 공기저항을 감안해서 기구를 길쭉하게 만들고 거기에 추진이 가능한 프로펠러를 달게 되는데 그것이 바로 비행선이다.

독일인이 만든 최초의 상업항공사가 비행선을 이용해서 사람을 실어 나르는 일을 했었는데, 착륙과정에서 그들의 '힌덴부르크 호'는 폭발을 하고 만다.

종류

열기구(Hot Air Balloon)는 커다란 공기 주머니의 아랫부분이 뚫려 있어서 그곳으로 강한 불꽃을 쏘아 올려 풍선 내부의 뜨거워진 공기의 부력을 이용하여 하늘로 떠오르며, 바구니와 탑승자를 매달고 하늘을 나는 기구로 일반적인 스포츠 비행용으로 가장 많이 활성화되고 있다. 열기구에는 일반적인 둥근 런 형태가 주류를 이루지만 동물, 자동차, 깡통, 공룡 등 갖가지 특이한 모양의 기구(Special Shape Balloon)가 있다. 열기구는 가스기구와 복합형 기구에 비해 장비가격과 운용비용 측면에서 여러모로 경제적이고 기동성이 비교적 양호하여 무동력 항공레저스포츠를 추구하는 많은 동호인들의 사랑을 받고 있다.

가스기구(Gas Balloon)는 영화 "말괄량이 삐삐" 에서 삐삐가 타던 것으로 , 매우 큰 애드벌룬에 바구니를 매달았다고 생각하면 된다. 공기보다 가벼운 헬륨가스의 부력을 이용하는 비행원리며, 고도조종은, 올라가고 싶을 땐 모래를 뿌려서 장비무게를 가볍게 하고, 내려가고 싶을 땐 풍선내부의 헬륨가스를 방출시키는 기구다.

복합형(Rozier Balloon)은 열기구에 커다란 애드벌룬을 집어넣은 꼴로서, 열기구와 가스기구의 장점만을 조합해 만들어진 기구이며, 일정량의 부력은 내부의 가스기구에서 얻고, 나머지 부분의 부력을 열기구의 버너가 조절해주는 형식의 기구로, 대륙 간 장거리횡단 기록비행에 자주 쓰이고, 1999년 3월, 지구일주를 무착륙으로 성공한 기구가 복합형 기구다. 가장 먼저 인류를 하늘에 올려주었던 비행물체인 기구가, 가장 나중에 무착륙 지구일주를 하였다. 가스기구와 복합형 기구는 주로 10여 시간 이상 등의 장시간 비행 목적에 자주 적용되고, 2000년 현재 한국 내에는 존재치 않으며, 장비가격과 운용비용이 막대하다. 그러므로 일반적인 스포츠 비행용으로 가장 많이 활성화 되어있는 부분이 열기구다.

구조

구피

구피의 소재는 가장 중요한데 섭씨 150°이상의 고온에서도 변형되지 않는 특수 폴리에스터 조직으로 인장 강도가 떨어지지 않으면서 오랜 시간 공중에서 견딜 수 있게 방염, 방수, 코팅처리가 된 원단을 조각조각 이어서 만든다.조각과 조각 사이에는 웨빙 이라는 특수한 띠를 붙여서 안정성을 더욱 강화한다.

구피의 윗부분은 고도를 조절 할 때 쓰이는 "립패널"이란 밸브가 장치되어 있고 밸브는 조정자가 조작하게끔 설치되어 있다.

연소장치

연소장치는 구피의 공기를 데우는 가장 중요한 역할을 한다. 대량의 열을 한 번에 배출하며 안정적인 열 공급을 위해 제작되어 있다.연료로는 일반적으로 L.P.G가스를 이용하고 있다.

탑승장치

탑승장치는 구피 밑에 연결되어 사람이 타는 부분으로 가볍고 튼튼하며 충격에 강한 등나무를 이용하는데 가공이 쉽고 착륙 시 충격을 분산, 흡수하므로 완충재의 역할까지 함께 한다.비상시에는 물에 빠질 수도 있으므로 방수 처리와 함께 안에 와이어를 넣어 특수 제작한다.

원리

이 원리를 이용하여 기구 안의 공기를 불로 데우면 비중이 가벼워지면서 하늘로 떠오르게 되고 바람의 흐름을 따라 공중비행을 하게 되는 것이 열기구다.

보통 공기는 무게가 없는 것처럼 생각되지만, 사실은 그렇지 않다. 가로, 세로, 높이의 길이가 각각 10피트인 공기의 체적은 1,000입방피트로써 상온에서의 무게는 76파운드 정도이다.

(1입방미터의 공기의 무게는 1.25Kg) 체적이 77,000 입방피트(2,180 입방미터)인 4인승 열기구 내부의 공기무게는, 상온에서는 약 2.6톤의 무게에 달한다.

그러나 그것이 가열되면 팽창하며, 공기의 일부가 기구의 입구를 통하여 방출됨과 동시에 공기는 밀도가 희박해지면서, 열기구 바깥의 공기무게에 비해 무게가 가벼워진다.

4인승 열기구의 내부공기를 섭씨 약 100도씨로 올리면, 내부의 냉각공기는 가열되고 0.6톤의 부력이 발생함과 아울러, 내부에 머물러있던 일부 냉각공기도 방출된다.

즉, 600kg의 부력을 얻게 되는 것이다. 600kg은, 장비자체의 무게(약200여kg)와, 4명의 탑승객을 하늘에 올릴 수 있는 힘이 된다. 이것이 열기구가 하늘을 나는 원리이다.

다음은 0.6톤의 부력을 갖기 위한 상대적인 체적이다.

공기 : 77,000 입방피트 (2,180 입방미터)- 100도씨 공기

수소 : 19,000 입방피트 (538 입방미터)

헬륨 : 20,500 입방피트 (580 입방미터)

비행방법

열기구 조종은 버너의 간헐적인 사용에 의해서 상승, 수평비행, 하강을 할 수 있다.

다른 조종술과 다른 점은 버너를 사용하면 바로 반응하는 것이 아니라 공기라는 매개체를 통해 반응한다는 것이다. 그래서 반응의 시간상의 차이를 습득하는 것이 중요하다.

또 항상 냉각되고 있다는 생각을 염두에 두고서 비행경로를 관찰하여 버너의 가열시간을 결정하되, 적당한 상승과 하강 속도(최대2.5m/s)를 지켜야 한다.

이러한 것들을 익히면 원하는 고도까지 상승, 하강하거나 수평비행을 통해 고도에 따라 다른 바람의 방향을 이용해서 그러한 바람방향의 범위에서는 어느 곳으로라도 갈 수 있다.

열기구가 자동차 운전과 다른 점은 3차원적인 조종이라는 점이다. 자동차는 길 위에서, 즉 평면상에서 운전하지만 열기구는 고도조절을 통한 공간적 조종이라 할 수 있다.

그래서 공간적인 감을 익히는 것 또한 중요하다.

열기구가 하늘에 떠오르기까지는 여러 단계의 과정을 거치게 된다.

-

1

구피를 바닥에 넓게 편 후 천정에 있는 패러슈트형 립패널과 조종줄, 기타 모든 연결줄이 잘 정리되어 있는지 확인한 후 송풍기로 세일 안에 바람을 불어넣는다.

-

2

구피 안에 바람이 어느 정도 들어가 부풀어 오르면 그 안으로 사람이 들어가 천정의 립 패널의 부착상태와 각종 선과 웨빙이 잘 연결되어 있는지 확인하고 나온다.

-

3

버너에 불을 붙인 후 세일 안으로 불꽃을 쏘아 온도를 올린다.

-

4

어느 정도 온도가 올라가면 열기구는 땅에서 부터 하늘로 솟아오르는데 이때 송풍기를 중지시키고 바스켓과 함께 바로 세운다. 이때가 이륙준비가 완벽히 끝난 상태이다.

-

5

계속해서 불꽃을 쏘아주면 서서히 이륙하기 시작한다. 이륙 후에는 바람의 방향에 따라 이동을 하는데 일반적으로 생각하기에는 바람의 방향에 따라 한 방향으로만 움직일 것 같으나 고도에 따라 바람의 방향이 다르므로 조종사의 마음대로 움직일 수 있다.

-

6

비행 중에는 반드시 육로로 이를 뒤따라 이동하는 사람이 있어야 하며 무전기로 서로 연락을 하여야 한다.

-

7

착륙할 때는 버너의 불꽃을 줄여 세일 안의 공기를 식히고 립패널을 조금씩 열어 안의 더운 공기가 밖으로 배출되게끔하여 서서히 착륙한다.

다음은 열기구를 이용하여 레저를 즐기기 위해 꼭 지켜야 할 의무 사항이다.

-

1

열기구는 방향조정 장치가 없고 오직 수직 이착륙만 가능하므로 비행에 앞서 고도에 따른 풍향과 풍속에 대한 정확한 정보를 입수하는 것이 필수적이다.

-

2

나침판과 지도, 각종계기판의 점검을 생활화하여야 한다. (요즘은 비교적 저렴한 가격에 GPS를 판매하므로 예전보다는 훨씬 간편해졌다.)

-

3

버너에 불을 붙인 후 세일 안으로 불꽃을 쏘아 온도를 올린다.

경기

기구는 바람이 부는 방향으로만 흘러가는 비행특성을 가지고 있다.

수직운동은 자유자재로 할 수 있으나, 수평이동은 자연풍에만 의존하는 것이 열기구의 비행특성이다. 그러나 하늘에 흐르는 공기의 흐름(바람)은 고도별로 다르다.

예를 들어, 지상100미터 상공에는 서풍이 불 수 있는가 하면, 200미터에서는 남풍이 불기도 한다.

이 고도별의 풍향은 시시각각, 장소마다 다르므로, 열기구 조종자는 고도별의 풍향을 잘 읽어야 자기의 진행방향을 알게 된다.

경기 개최자는, 이 수수께끼 같은 바람의 대략적인 정보만을 제공하고, 이동이 가능한 방향에 목표지점(과녁)을 공표한다.

바람정보를 파악한 선수들은 제각각의 결정에 의해, 계획한 고도로 기구를 진입하며, 비행경로를 찾아가게 된다. 물론 공표되는 비행방식(경기종목)은 약 20여 가지가 있다.

이것을 태스크(Task)라 부른다. 1회의 비행에서 하나의 태스크만이 지정되기도 하지만, 둘 이상의 태스크가 복합되어 발표되는 경우도 많다.

이들 태스크는 그 날의 기상조건과 경기기획 등의 상황에 의하여, 비행개시 직전에 선수들에게 발표된다. 아래에 열거된 몇 가지는 Task의 종류들 중 일부이다.

-

HESITATION WALTZ(HW)

HESITATION WALTZ경기위원회가 발표하는 GOAL(과녁, Target)이 복수(2~3개)인 것으로, 경기자는 이들 중 어느 것을 선택해도 좋고, 이 경우 순위는 각각의 출전번호가 적힌MARKER(모래주머니)와 가장 가까운 GOAL까지의 거리의 결과가 성적으로 매겨진다. -

JUDGE DECLARED GOAL (JDG)

JUDGE DECLARED GOAL경기개시 전에 경기위원회가 특정지역에 GOAL을 설치하며 출전기구는 START 신호 후에, 이 GOAL을 목표로 날아간다. GOAL의 가장 가까이에MARKER를 떨어뜨린 사람이 우승하는 경기이다. -

PILOT DECLARED GOAL (PDG)

이것은 PILOT이 이륙 전에 스스로 GOAL을 선언하여 자신이 선언한 GOAL에 접근하여 MARKER를 투하하는 것으로, 풍향과 풍속파악, 독도법 등의 능력이 없으면, 그 후의 성적 운을 하늘에 맡길 수밖에 없는 경기이다.

-

HARE AND HOUNDS (HNH)

이 경기는 Fox-hunt라고도 하며, 주최측의 기구 한대가 먼저 이륙한 일정시간 후, 참가 기구들이 먼저 간 기구를 추적하는 경기다.

우리나라에서는 '토끼몰이'라고도 불리며 먼저 출발했던 주최측의 토끼기구가 일정거리에서 과녁을 설치해 놓게 되면 나중에 추적해온 참가자들이 그곳에 자기의 출전번호가 적힌 모래주머니(Marker)를 과녁에 던지게 된다.

모든 기구의 결과성적이 한 곳의 장소에서 측정이 되므로, 운영요원이 넉넉하지 않은 주최측에서 흔히 사용을 하는 경기방식이며, 특히 우리나라의 경기에서는 빠지지 않는 단골종목이기도 하다.

이 종목의 특징은, 참가기구 전원이 동시에 한 곳으로 몰려서 날아가므로 톡톡한 볼거리를 연출한다. -

ELBOW (ELB)

PILOT에게 2개의 MARKER가 주어진다. 일정한 최소의 거리를 비행한 후 첫 번째 것을 떨어뜨리고, 또 한 차례 정해진 최소거리를 비행한 후, 두 번째 것을 떨어뜨린다. 점수는 두 개의 항적 사이의 각도를 측정하여 가장 큰 것이 우승하는 경기이다.

-

Minimum Distance

일정시간 비행 후 누가 이륙지점과 가장 가까운 곳에 모래주머니를 투하하였나를 가리는 경기로써 어떻게 공중에서 움직이지 않고 있는가, 또는 어떻게 해서 이륙지점으로 다시 돌아오는가가 중요하다.

-

Maximum Distance

이 경기는 지정된 지도상의 범위 내에서 자유로이 비행하여 이륙장소와 가장 먼 곳에 MARKER를 투하하는 경기로서, 한 마디로 멀리 날아가는 경기이다. 물론 모든 경기종목은 지정된 시간 내에 결과를 내야만 한다.

-

Fly On (FOT)

이 경기는 다른 TASK와 병행하여 이루어진다. 우선,다른 TASK에서 MARKER를 투하한다. 이 때 자신이 어디를 다음 목표로 지목했는가를 MARKER에 기입하여 선언한다. PILOT DECLARED GOAL과 비슷한 점이 있다.

-

Fly In (FIT)

경기위원회가 Goal에서 일정거리를 두고 이륙할 것을 요구한다. 일정 거리 이상 떨어지면 어느 방향으로부터도 자유롭게 날아올 수 있다. 즉 경기장 외부에서, 경기장 내부로 날아 들어오게 하는 경우가 대부분이다.

기록비행

열기구의 기록비행에는 비행시간(DURATION), 비행거리(DISTANCE), 비행고도(ALTITUDE)의 3가지 국제공인이 있다.

- 비행시간

(DURATION) - 비행거리

(DISTANCE) - 비행고도

(ALTITUDE)

열기구가 에베레스트 산을 넘는가 하면, 태평양을 건너기도 하고, 며칠씩 공중에 머물러있기도 한 기록을 가지고 있는데, 이러한 기록비행을 위해서는 도전 팀의 많은 준비가 요구된다.

체계적이고 과학적인 준비가 대부분의 기록달성을 위한 전제조건이고, 누구도 달성해 보지 않은 기록비행을 성사시켜 역사에 남기고 싶어 하는 욕망을 위한 노력들이, 세계각지에서 지금도 꾸준히 추진되고 있다.

국제항공연맹(FAI)에서는 이러한 기록들을 관리하며 기록내용의 자료를 제공하고 있다.

동호회 활동

조종사와 탑승자들은, 차량으로 장비회수를 위하여 무전을 교신하며 추적해오는 팀원들과 중간에 착륙을 하여 교대로 비행을 즐기는 형식으로 비행활동을 진행한다.

결론적으로 팀 단결을 매우 중요하게 요구하는 스포츠이다. 장비의 가격 또한 기본이 2천만원 이상의 고가이기 때문에 솔직히 고급스포츠인 셈이다.

결성된 팀원 들 간에 공동으로 장비를 구매해야 하는 특성을 지니고 있는데, 때로 경제적으로 여유가 있거나, 나름대로의 목적을 가지고 큰맘 먹고 비용을 투자하는 팀원이 있을 경우에는,

그에게 많은 결정권을 주고 공동으로 사용하는 방식도 채택될 수 있다. 비행활동은 시즌인 농한기(10월 중순~5월)때의 주말에 주로 행해진다.

외국의 경우에는 열기구에 광고를 유치하여 장비를 지원받는 경우가 많으며, 팀의 5~6년 정도 비행활동 자체가 기업의 광고와 맞물리는 경우가 된다.

브랜드 광고를 많이 해야 하는 기업의 직장동호회 결성도 검토될 만하다.

그러나 애석하게도 국내에는 아직 기업 홍보실의 열기구 광고효과에 대한 인식이 부족하여, 장비를 협찬 받는다는 건 거의 하늘의 별 따기다.

우리나라에서는 몇 번 시도된 바는 있으나, 아직도 순수 아마추어 일반인 열기구 동호회가 없다.

물론 몇 개의 대학동아리가 있긴 하나, 별도의 직장을 가진 일반인들의 동호회는 아직 결성되어있지 않다.

그러나 공히 요구되는 기본은 꾸준한 활동을 하여야 한다는 것이다.

조종자가 되려면, 한 시즌인 6개월 정도(주말만 활동할 경우)는 비행훈련에 참여해야 하는데, 용두사미 식의 훈련생들을 자주 목격하게 된다.

이런 경우 거의 무상으로 비행교육을 도와주던 교관진 에게는 허탈감만을 안겨 주는 경우가 된다.

현재 국내에서 후진양성을 위해 비행교육의 허드렛일을 도맡고 있는 희생자들의 대부분이 영리를 목적으로 강습을 하지는 않을 뿐더러, 선진국들처럼 강습비(400만원선)가 수익이 되는 환경도 아니다.

이런 때일수록 적극적인 사고로 동호회 활동에 참여한다면, 당신은 조만간 솔로비행 조종사가 되는 행운을 잡을 수 있다.

물론, 강습생들과 동호인의 수가 많아지면 그때는 어떠한 시장도 형성이 되겠지만, 2000년 8월 현재 국내에서 교관의 도움 없이 단독으로 안전하게 비행할 수 있는 인구는 채 100명도 안되며, 믿고 비행할 수 있는 장비도 불과 20여대가 못된다.

팀원 간의 단결력 확보에 있어서는 어느 정도 단점을 안고 있는 현대인들의 특성 및 개인주의화 되어가는 시대상황하에서는 어쩌면 어울리지 않는 항공레저스포츠일 수도 있으나, 그래도 비행 장소에서의 걸쭉한 막걸리 한사발로 팀워크가 다져지는 것을 느낄 때는 또 한 번의 성취감을 갖도록 하는 스포츠이기도 하다.